| 用語 |

読み |

解説 |

| 加圧殺菌 |

カアツサッキン |

高圧殺菌とも呼ばれる。一般的には食品に100MPa(メガパスカル)以上の静水圧をかけて殺菌すること。より高圧条件にするほど殺菌効果は高くなるが、装置的に400MPa程度が限界と言われている。加熱による殺菌に比べ、風味や品質を損なうことなく殺菌ができるという利点があるが、大量生産には向かず、一部のジュースなどに用途は限定されている。 |

| カード |

カード |

凝乳。生乳にレンネット(凝乳酵素)や有機酸などを加えると白いふわふわした固形分と液体(乳清、ホエー)に分離する。この固形分がカードと呼ばれ、チーズなどの原料となる。 |

| 解凍 |

カイトウ |

周辺温度や品温が上がることで食品などが冷凍(凍結)状態から、解けたこと。 |

| 界面活性剤 |

カイメンカッセイザイ |

性質の異なる二つの物質(水と油など)の界面(境界面)で互いの表面張力を弱め親和性を高めるような働きをする物質。石鹸など洗剤の主成分として用いられる。 |

| 拡散集落 |

カクサンシュウラク |

=拡散コロニー。寒天平板上で表面などに沿って広がって大きく生育した微生物集落(コロニー)のこと。コロニーの計数や分離の障害となることがある。大腸菌群検査で培地を重層するのは、拡散集落の発生を抑える目的でもある。 |

| 過酸化臭 |

カサンカシュウ |

食品の腐敗によって発生する異臭のひとつ。微生物作用により発生した酪酸、イソ吉草酸、プロピオン酸などの臭い。 |

| 過酸化水素 |

カサンカスイソ |

水分子(H2O)に酸素原子がひとつ余分にくっついた液体(H2O2)。不安定な物質で、酸化力が強く、腐食性が高い。殺菌剤や漂白剤として用いられる。低濃度のものはオキシフル(オキシドール)として家庭用消毒薬として有名。 |

| ガス殺菌 |

ガスサッキン |

殺菌剤をガス状またはエアロゾル状態で用いる殺菌方式。主にEOG(エチレンオキサイトガス)やホルムアルデヒドなどが医療器具、衣料品、室内環境の殺菌・消毒に利用される。 |

| カタラーゼ |

カタラーゼ |

過酸化水素を酸素と水に触媒する生体酵素。動植物や微生物の細胞に広く分布し、特に動物の肝臓,腎臓,赤血球,ブドウ球菌の一種などに多く含まれる。 |

| カタラーゼテスト |

カタラーゼテスト |

カタラーゼが含まれる物質に過酸化水素を添加すると、分解され酸素が発泡する。この反応を利用した試験法。カタラーゼは酵素(タンパク質)なので加熱により不活化する。例えば、動植物由来の物質に実施すると加熱履歴が確認できる。また、乳酸菌はカタラーゼを持つので、判別のためカタラーゼテストをおこなう。 |

| カテキン |

カテキン |

狭義には化学式:C15H14O6で表されるフラボノイドの一種。広義にはその誘導体となるポリフェノールを含む、茶の渋み成分。茶カテキンには抗酸化作用や血圧の上昇抑制、コレステロールや血糖値調節、殺菌、消臭などのさまざまな生理作用を示すことが知られている。 |

| 加熱後摂取冷凍食品 |

カネツゴセッシュレイトウショクヒン |

食品衛生法により規定された「食品の規格基準」の分類で、冷凍状態で販売され、消費者が喫食する前に加熱処理を行うことを前提として製造された食品。さらに規格としては「凍結直前に加熱されたもの」、「凍結直前に加熱されたもの以外」の2種類に細分類されている。 |

| 加熱殺菌 |

カネツサッキン |

食品調理の現場で最もよく利用される熱を加えて微生物を不活化する殺菌方法。 |

| カビ |

カビ |

カビとは一般的に菌糸と呼ばれる糸状の細胞からなり、胞子によって増殖する菌類を指す。原核生物である細菌とは異なり、動植物などと同じ真核生物である。どこにでも存在し、ヒトの生活環境では、例えば室内で湿気の多い場所や、食品中でよく生育する。 |

| カビサイジン |

カビサイジン |

放線菌の一種から抽出された抗生物質の一種。通常の抗生物質が主に細菌類を対象とするのに対して、カビや酵母など真菌類の生育を抑制し、細菌に影響しない性質を持つ。例えば、一般生菌検査で酵母やカビなどを抑制し、細菌のみの菌数を計測したい場合など、培地に添加して使用することがある。 |

| カビ臭 |

カビシュウ |

カビが発生する臭気。臭気物質であるジオスミンやジメチルイソボルネオールの臭いを指すことが多い。これらの化学物質の標準液をつかってカビ臭の判定を行うことがある。 |

| カビ毒 |

カビドク |

カビが産生するヒトや家畜の害となる毒素の総称。=マイコトキシン。

アスペルギルス、ペニシリウム、フザリウムの3属が原因となるものがほとんど。有名なものとして、アフラトキシン、オクラトキシン、シトリニンなどを含む。 |

| 芽胞菌 |

ガホウキン |

外的因子に対して耐久性の高い芽胞と呼ばれる細胞構造を持つ菌の総称。芽胞は細菌胞子や内生胞子とも呼ばれ、有胞子細菌、胞子形成菌と表示される場合もある。衛生に関わる細菌ではバチルス(Bacillus)属、クロストリディウム(Clostridium)属が重要である。芽胞は耐熱性、耐薬剤性などが細菌本体に比べて高く、通常の加熱調理では完全に死滅しない。オートクレーブ滅菌やレトルト殺菌は芽胞菌の不活化を目的とした減菌方法である。 |

| カルキ |

カルキ |

カルキとはサラシ粉(次亜塩素酸カルシウムなど)の別名。一般的には次亜塩素酸を指すことが多い。カルキ臭とは消毒や漂白で使用されるサラシ粉や次亜塩素酸ナトリウムの臭いを指す。 |

| 乾式培地法 |

カンシキカバイチホウ |

食品衛生検査指針微生物編2004で示された細菌検査法の1種。寒天平板など水分を多く含む培地に代わり、成分を塗抹して乾燥させたシート型やシャーレ型の培地を使用する。 |

| 乾性カビ |

カンセイカビ |

=好乾性カビ |

| 感染 |

カンセン |

動植物組織などに微生物が侵入し、定着あるいは増殖する過程全般を指す。具体的には、病原微生物が身体に侵入して病気が発症することなど。 |

| 感染型食中毒 |

カンセンガタショクチュウドク |

サルモネラ、腸炎ビブリオのなどの病原微生物が食品と一緒に経口摂取され、腸管内などに侵入して増殖することで発生する食中毒。比較的少量の菌の接種で発症する。 |

| 乾燥食品 |

カンソウショクヒン |

=低水分食品。水分は15%以下で、Aw(水分活性)0.65以下のよく乾燥された穀物、香辛料、粉乳、焼菓子、乾燥野菜など。水分が少ないためカビを含むほとんどの微生物が増殖せず、長期保存が可能である。ただし、吸湿性に富むため、包装や保存状態が悪いと水分活性が高まり、変敗する。 |

| 寒天 |

カンテン |

テングサ(天草)、オゴノリなどの紅藻類の粘液質を凍結・乾燥したもので、ゼリーや羊羹など製菓材料としてよく利用される。その性状から微生物培養のため培地の基質としても利用される。 |

| 官能評価(検査) |

カンノウヒョウカ(ケンサ) |

機器や分析による理化学的方法ではなく、人間の感覚(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚など)で食品の品質や変化を評価する方法。

食品の風味や味の変化や差異は、理化学的方法ではとらえにくいため、官能的評価が欠かせない。 |

| 緩慢凍結 |

カンマントウケツ |

対象物(食品など)をゆっくりと凍らせること。意図的に行う場合もあるが、多くは急速凍結の対義語として使われる。一般的に急速凍結と比べて、解凍後品質の劣化につながる。 |

| 危害分析 |

キガイブンセキ |

Hazard Analysis。食品の衛生管理手法として有効とされるHACCP方式の一部(HA)。製造する食品の製造について、過去の事例や経験に基づき、想定できる危害を洗い出し、分析を行うこと。 |

| 偽菌糸 |

ギキンシ |

=仮性菌糸。糸状菌(カビ)の菌糸に対して、本来菌糸体を形成しない酵母などが菌糸のような形状をとること。生育環境の変化などで発生することがある。 |

| 寄生虫 |

キセイチュウ |

宿主(しゅくしゅ)とよばれる他種類の生物の体表や体内に取りつき、環境と食物を依存している動物。寄生虫は種類によってそれぞれ固有の宿主をもち、その宿主の一定の部位に寄生する。 |

| 揮発性塩基窒素 |

キハツセイエンキチッソ |

=VBN(volatile basic nitrogen)。食品腐敗のひとつの尺度として測定される項目。食品中に含まれるたんぱく質、アミノ酸などの含窒素成分が微生物作用などにより、アンモニアやトリメチルアミンなど腐敗臭の原因となる揮発性アミンに分解される。この量がVBNで、一般的に30mg%を超えると初期腐敗、50mg%以上を完全な腐敗の目安にしている。 |

| 逆性せっけん |

ギャクセイセッケン |

陽イオン界面活性剤の一種。通常の石鹸が水中で陰イオンになるのに対して、逆に陽イオンになる性質を持つものを逆性石鹸とよぶ。通常の石鹸のように洗浄力は強くないが、消毒やリンス効果を示す。食品衛生の現場では「塩化ベンザルコニウム液」を逆性せっけん液として手指の殺菌剤などに利用する。通常の石鹸と混ざるとお互いの効果を相殺するので、手洗い時には石鹸を十分洗い流してから、逆性せっけんで消毒する必要がある。 |

| Q熱リケッチア |

キューネツリチッケア |

リケッチア(菌)の一種によっておこる人畜共通の熱性伝染病。オーストラリアのクイーンズランドで初めて発生が見られたので、頭文字をとってQ熱という。家畜のダニからヒトに感染し、突然発熱して激しい頭痛や不快感を伴い、肺炎をはじめ、肝炎、心嚢(しんのう)炎、髄膜炎などを併発することもある。治療にはクロラムフェニコールやテトラサイクリンなどの抗生物質が有効。 |

| 競合 |

キョウゴウ |

複数の要因が互いに影響し合ってそれぞれの活動を停止あるいは抑制される状態。 |

| 共生 |

キョウセイ |

種類の異なる複数の生物が相互関係を持ちながら、同所的に生活する現象。共生関係にある生物間で利害関係がわかりやすいものは、相利共生、偏利共生、偏害共生など名称で呼び分けられる。寄生も共生の一形態である。 |

| 気流式殺菌 |

キリュウシキサッキン |

殺菌処理の難しい、乾燥粉末などを処理するために開発された殺菌方法。100℃以上に管理した過熱蒸気に粉体をさらすことで、短時間で品質に影響の少ない殺菌処理が可能になる。 |

| 菌糸 |

キンシ |

菌類の体を構成する、糸状の構造のこと。一般にいうカビやキノコなどは、主に菌糸が寄り集まったもので構成される。菌類でも酵母は菌糸を持たず、菌糸構造を持つものを糸状菌と呼ぶこともある。 |

| 菌相 |

キンソウ |

=菌叢、ミクロフローラ。通常の食品には複数の菌種がふくまれ、それぞれが互いに影響しながら、ある種の平衡状態を保っている。このような特定の状況に存在する微生物の分布を全体的にとらえたものが菌相である。菌相はずっと一定ではなく、時間経過や周囲の環境変化に影響され構成菌群が適応的に変化していく(遷移)。 |

| 菌類 |

キンルイ |

菌類とは、分類学的に菌界に属する生物のこと。主に真菌類(カビ、酵母、キノコなど)。 |

| 空中浮遊菌 |

クウチュウフユウキン |

環境空気中に浮遊して存在する微生物のこと。また、その検査法のことを指す場合もある。空中に浮遊する微生物は多くの場合、空気中のホコリや水滴に付着して浮遊または落下している。 |

| クモノスカビ |

クモノスカビ |

ケカビ科に属するRhizopus(リゾップス)の和名。菌糸がクモの巣に似た状態に見えるため命名された。条件が良ければ著しい成長を見せ、一晩で培地全面に拡散することもある。インドネシアでは茹でた大豆にクモノスカビを生やしてテンペ(Tempeh)という食品をつくる。 |

| グラム染色法 |

グラムセンショクホウ |

ハンス・グラムによって発明された細菌の染色法。この方法により細菌は大きく2種類に分類される。紫色に染色→グラム陽性。赤色に染色→グラム陰性。この染色性の違いは細胞膜の性質の違いに起因し、両者の生物的な特性の違いを表している。 |

| クリーンベンチ |

クリーンベンチ |

生物的な実験などに利用する、ホコリや混入微生物を防ぐための囲い式装置。箱のような形状で内部をHEPAフィルターなどでろ過した清浄空気で陽圧に管理して外部からの汚染を防ぐ。 |

| クロラムフェニコール |

クロラムフェニコール |

Streptomyces venezuelae由来の抗生物質。多くの微生物に有効だが、ヒトに用いると再生不良性貧血など造血器官に重大な副作用をもたらす可能性があるため、投与は代替手段がない場合に限られる。

真菌の検査で細菌の抑制剤としてよく用いられる。 |

| 蛍光法 |

ケイコウホウ |

物質によっては光を当てると、そのエネルギーを一旦吸収した後に逆に発光(蛍光)してエネルギーを放出するものが存在する。この蛍光の強さはその物質の存在量と関係があり、その原理を利用して目的物質の濃度を求める方法。 |

| K値 |

ケーチ |

生鮮食品などの鮮度指標として用いられる。生体エネルギー源であるATPが生物の死後、比較的緩やかに不可逆的に分解・変化することから、その変化の程度を測定し数値化することで、鮮度を判断する。 |

| ケカビ |

ケカビ |

ケカビ属(Mucor、ムコール)の総称。ケカビは、接合菌の中でもっとも普遍的に見られる種で、土壌、糞、食品、その他、様々な湿った有機物上に出現する。 |

| 結核菌 |

ケッカクキン |

=Mycobacterium tuberculosis、ヒト型結核菌。ヒトの肺結核症の原因となる細菌で1882年にロベルト・コッホが発見した。グラム陽性の好気性桿菌。抗酸菌とも呼ばれるマイコバクテリウム属細菌で、細胞構造や培養条件など多くの点で他の一般的な細菌と異なる点が多い。消毒薬や乾燥に強い。成長が遅く、分離培養に1~3週間以上かかることもある。 |

| 結合水 |

ケツゴウスイ |

食品中で食品成分などと結合して存在する水分。反対に結合しておらず、比較的簡単に蒸発したり、食品微生物が生育に利用したりできる水分を自由水という。 |

| 血清型 |

ケッセイガタ |

細菌の菌種を、細胞にある抗原の構造の違いに基づいて細かく分類する方法。血清型は細菌のもつ抗原(菌体抗原、莢膜抗原、鞭毛抗原など)の組み合わせで表わされる。例えば、病原大腸菌は種としてはすべてEscherichia coli だが、さらに血清型で細分しO157:H7などO抗原(菌体抗原)とH抗原(鞭毛抗原)の組み合わせで表わされることが多い。 |

| 嫌気性芽胞菌 |

ケンキセイガホウキン |

=嫌気性有胞子細菌。芽胞を作る細菌の中で、特に嫌気的(酸素がない)条件で生育するクロストリディウム(Clostridium)属細菌を指すことが多い。 |

| 嫌気性菌 |

ケンキセイキン |

酸素の要求性による細菌の分類法のひとつで、酸素がない状態で生育するものを嫌気性菌という。さらに嫌気性菌は酸素があってもなくても生育する通性嫌気性菌と酸素が存在すると生育しない絶対(偏性)嫌気性菌に分けられる。 |

| 嫌気性パウチ |

ケンキセイパウチ |

嫌気性の細菌を無酸素状態で培養するための培地容器である。 |

| 原生動物 |

ゲンセイドウブツ |

生物の分類の一つで、真核生物のうち、菌界にも植物界にも動物界にも属さない生物を原生生物とよび、そのうち動物的なものを指す。原虫ともよばれ、アメーバやゾウリムシなどが含まれる。 |

| 検体 |

ケンタイ |

検査に供する試料のこと。 |

| 検便 |

ケンベン |

病気の有無、寄生虫、細菌の有無を調べるために排泄された大便を検査すること。食品を扱う調理従事者、保育介護関係者、水道管理事業従業員などは定期的な検査が必要とされている。 |

| 好アルカリ菌 |

コウアルカリキン |

生育環境のpHが9以上(アルカリ性)を好む微生物。pHが9以上でなければ生育しない偏性好アルカリ菌と、9以上を好むがそれ以下でも生育可能な通性好アルカリ菌が存在する。 |

| 好塩菌 |

コウエンキン |

食塩0.2mole(約1.2%)以上の環境で最もよく生育する細菌を指す。さらに至適な塩分濃度により、低度好塩細菌(1.2~3.0%)、中度好塩細菌(3.0~15.0%)、高度好塩細菌(15%~飽和)に分けて考えられる。ビブリオ属細菌は好塩性細菌で、食中毒の原因となるVibrio parahaemolyticus(腸炎ビブリオ菌)は低度好塩細菌であり、食塩がないと生育できない。 |

| 好塩性酵母 |

コウエンセイコウボ |

=耐塩性酵母。13%以上の食塩濃度でも生育可能な酵母。耐塩性を持つものは合わせて耐糖性を持つものも多い。味噌や醤油の醸造に関わるZygosacch rouxiiなどが代表的。 |

| 好温カビ |

コウオンカビ |

多くのカビの至適生育温度は20~30℃だが、40~45℃付近が至適で60℃くらいまで生育可能な菌種が存在する。このようなカビを好温カビとよび、通常の培養条件(温度)では検出できない。 |

| 高温細菌 |

コウオンサッキン |

=好熱細菌。生育に至適な温度が45℃以上の細菌。 |

| 恒温試験 |

コウオンシケン |

一定の温度を保つことができる恒温器内などに検体を収納して実施する保存試験。 |

| 高温短時間殺菌 |

コウオンタンジカンサッキン |

=HTST殺菌。牛乳など液体で利用される殺菌方法。牛乳では120~130℃で2秒程度の加熱が主流になっている。効率的に処理が行え、ビタミンなどロスが少なく品質に影響を与えにくいと言われているが、一瞬でも高温にさらされることで易変する成分もあり、こと牛乳においては低温長時間殺菌のほうが、好まれる傾向がみられる。 |

| 好乾性カビ |

コウカンセイカビ |

=低湿性カビ。多くのカビが湿気を好むのに対して、乾燥を好むカビで水分活性が0.65~0.8の範囲でのみ生育するカビ。風呂場など湿気の多い場所ではなく通常の室内に普通に存在し、ハウスシックの原因のひとつではないかと言われている。 |

| 好気性菌 |

コウキセイキン |

酸素の要求性による細菌の分類法のひとつで、酸素がある状態で生育するものを好気性菌という。酸素がなければ生育できない菌を偏性好気性菌といい、多くのカビや球菌類、バチルス属などが含まれる。また、酸素が必要だが、大気圧より低い酸素濃度(酸素分圧)でないと生育できない多くの乳酸菌やカンピロバクターなどを微好気性菌と呼ぶ。 |

| 好気性有胞子細菌 |

コウキセイユウホウシサイキン |

=好気性芽胞菌。芽胞を作る細菌の中で、特に好気的(酸素がある)条件で生育するバチルス(Bacillus)属細菌を指すことが多い。 |

| 抗菌性 |

コウキンセイ |

菌の生育を阻害・抑制する機能を指す。 |

| 麹 |

コウジ |

米、麦、大豆などの穀物に、コウジカビなどを中心にした微生物を繁殖させたもの。日本酒、味噌、食酢、漬物、醤油、焼酎、泡盛など、発酵食品を製造するときに用いる。コウジカビだけでなく、その他のカビや酵母、細菌なども含み、その菌相は醸造元ごとに異なる。 |

| コウジカビ |

コウジカビ |

ごく普通に見られる不完全菌の一つであるAspergillus属の和名。この属に含まれる菌が日本酒や味噌などの醸造に必要な麹に利用されてきた経緯で名付けられた。ただし、有用な菌種だけでなく、コウジカビの仲間にはヒトに感染して病気を起こすものや、食品に生えたときにマイコトキシン(カビ毒)を産生するものがあり、衛生管理上重要な菌種。 |

| 好湿性カビ |

コウシツセイカビ |

水分活性0.88以上で生育する比較的水分要求の高いカビ。 |

| 好浸透圧酵母 |

コウシントウアツコウボ |

=耐糖性酵母。高濃度の糖が存在する環境で生育できる酵母。高糖度食品である蜂蜜やシロップ、ジャムなどの変敗原因となる。 |

| 抗生物質 |

コウセイブッシツ |

主として微生物が他の微生物の生育を阻害するため産生する物質。主に薬用として使用され、食品に使用することはできない。化学構造と活性の違いにより、ペニシリン系、セファム系、テトラサイクリン系などいくつかのグループに分けられる。 |

| 酵素基質法 |

コウソキシツホウ |

微生物検査において、対象微生物が特異的に保有、産生する酵素の活性を判定の指標とする方法の総称。検査培地に特定の酵素に反応する物質を添加して、培養中のコロニーや培養液の呈色反応あるいは蛍光反応を観察する。検査法の単純化・標準化に効果的だが、完全に従来法に置き換わる精度はまだ望めない。 |

| 高度サラシ粉 |

コウドサラシコ |

=次亜塩素酸カルシウム。有効塩素を60%以上含む粉末または粒状物質で、食品の殺菌や漂白に利用される。 |

| 酵母 |

コウボ |

菌糸構造を持たず、生活環の大半が単細胞性を示す真菌。出芽や分裂により増殖する。真菌は非常に多様性のある生物で、分類上カビと酵母を明確に区分することはできない。 |

| 好冷細菌 |

コウレイサイキン |

生育に最適な温度が15℃以下、最高20℃~最低0℃以下で活動できる細菌。食品中での存在はきわめてまれ。 |

| 5S |

ゴエス |

=5S運動。整理・整頓・清掃・清潔・躾の5項目を指し、製造業やサービス業の労働環境改善のためのスローガン。 |

| CODEX |

コーデックス |

=国際食品規格委員会、コーデックス委員会。1962年FAO(国際連合食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)によって設置された政府間組織。国際的な食品基準を定めることで消費者の健康と権利を守り、貿易の公正さを確保するために設立された。180カ国以上が参加し、事務局はローマのFAO本部にある。 |

| 小型球形ウイルス |

コガタキュケイウイルス |

=SRSV。1968年米国で集団発生した「ノーウォークウイルス(Norwalk virus)」に始まり、世界各地でよく似た形状のウイルス性腸炎が発生したため、これらを小型球形ウイルスと呼んだ。ただし、現在では研究が進み、ノロウイルス属、サポウイルス属などに分類され、食品衛生で小型球形ウイルスという用語を用いることはない。 |

| 枯草菌 |

コソウキン |

主にBacillus subtilisという細菌を指すが、Bacillus属細菌を指すこともある。枯れた草の表面から良く分離されるので、この名称がついた。グラム陽性の好気性芽胞形成細菌で、耐熱性が高い。熱湯消毒した稲ワラで煮豆をくるんで保存すると、枯草菌の一種である納豆菌(Bacillus subtilis var. natto)の作用により、納豆ができる。 |

| コリネ型菌群 |

コリネガタキングン |

=下位放線菌。グラム陽性好気性の桿菌。放線菌と同様に土中や水中、あるいは動物の表皮などにもみられる。グルタミン酸などの生成菌として産業上重要。 |

| コロニー |

コロニー |

検査においては微生物が集まって形成される菌集落のこと。 |

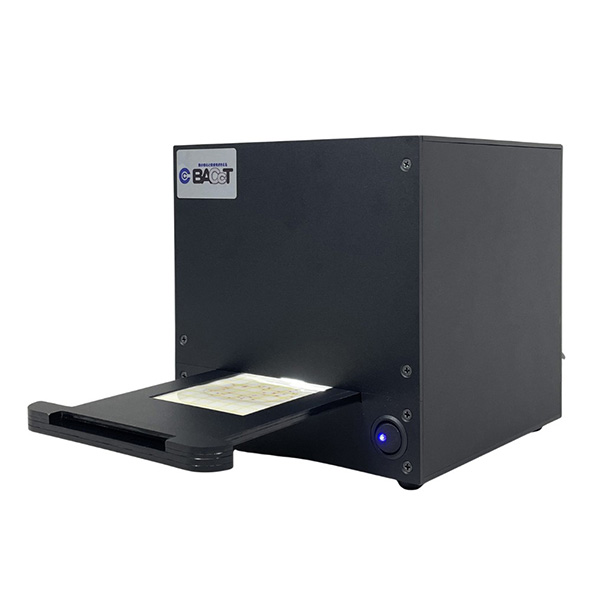

| コロニーカウンター |

コロニーカウンター |

寒天平板を用いた微生物の定量試験では、培地上に出現したコロニーを計数するが、そのプロセスを補助する器具のこと。手作業を補助する照明器具などを組み合わせたタイプと、光学デバイスとコンピューターを組み合わせた自動タイプがある。 |

| コンマ状菌 |

コンマジョウキン |

ビブリオ属細菌など細胞が湾曲している形状の菌をコンマ状菌と呼ぶ。 |

| コンラージ棒 |

コンラージボウ |

菌を含む検液を寒天培地などの表面に均一に塗抹するための棒状の器具。一般的にはスクレイパーのような形状をしている。ガラス棒を加工したものが多かったが、最近はプラスチック製の使い捨てタイプも多い。 |