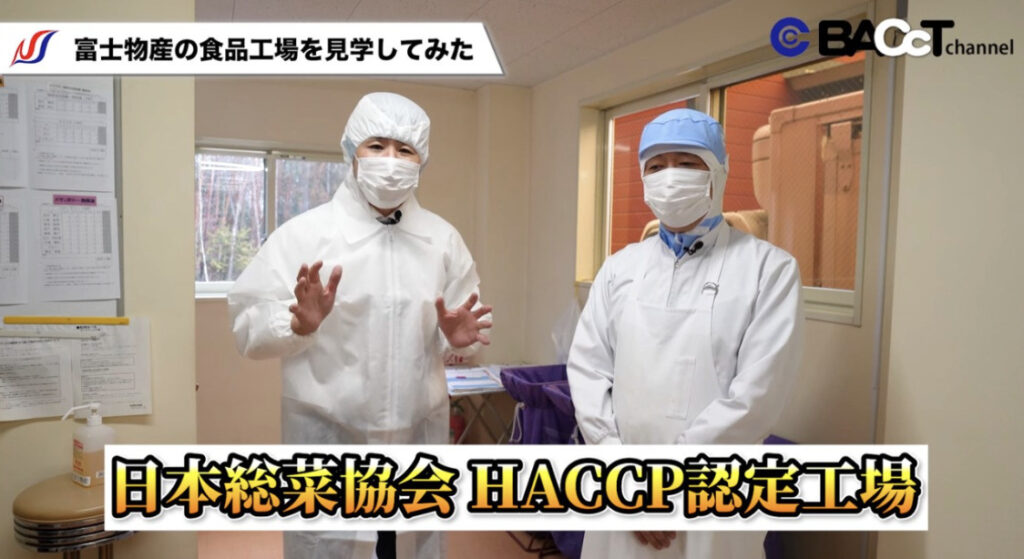

今回の動画はBACcTチャンネル日本細菌検査の野﨑が富士物産の取締役工場長の小林長治さんにインタビュー形式でHACCP認定工場の様子について迫ります。

富士物産の工場は日本総菜協会のHACCP認定工場です。こだわりの部分を解説してもらいながら、工場の様子をお届けする企画となっています。

動画は主に1つの内容で構成されています。

① 富士物産の食品工場を見学してみた

ではさっそく見ていきましょう。

①富士物産の食品工場を見学してみた

まず靴を履き替える作業をします。靴は2種類用意されています。長靴と短い靴の2種類です。作業する部屋はドライキッチンとウェットキッチンに分かれています。

水を利用するところでは長靴を使用します。それに対してドライキッチンでは普通のシューズを利用しています。シューズを履き替えると続いて身支度や手洗いを行います。

身支度を行う部屋の三つのこだわり

1つ目は二人一組になりローラーでほこりを取ることです。前面は自分の責任で行い、背面はパートナーにキレイにしてもらいます。

よって徹底的に異物を除去しているのです。本来の食品工場ではエアシャワーの利用が一般的ですが、富士物産ではあえて設けていません。というのも人間が目でチェックして異物を取る方が安全性を確保できるからです。

2つ目は教育をしっかり行っていることです。紙面での手順書などは壁に貼ったりしません。というのも貼っていても社員が見ないことを把握しているからです。それより普段から品質管理の人が講義や実技指導しています。貼ることで形骸化してしまうことより教育が大切だと考えているのです。

3つ目はカメラが付いていることです。カメラは事務所の社長のデスクの隣のモニターにつながっています。いつでも社長に見られる状態にある環境をつくることで社員の緊張感を保っています。こういった取り組みから社長の食品衛生へのこだわりが伝わってきます。

これらを終えると、最後に靴と手の消毒をします。

靴の消毒に関しても2段階あります。消毒液を利用した靴の前マットで拭くとマットが濡れてしまうため、消毒後の水切りを行います。ここまでで身支度ができたことになります。

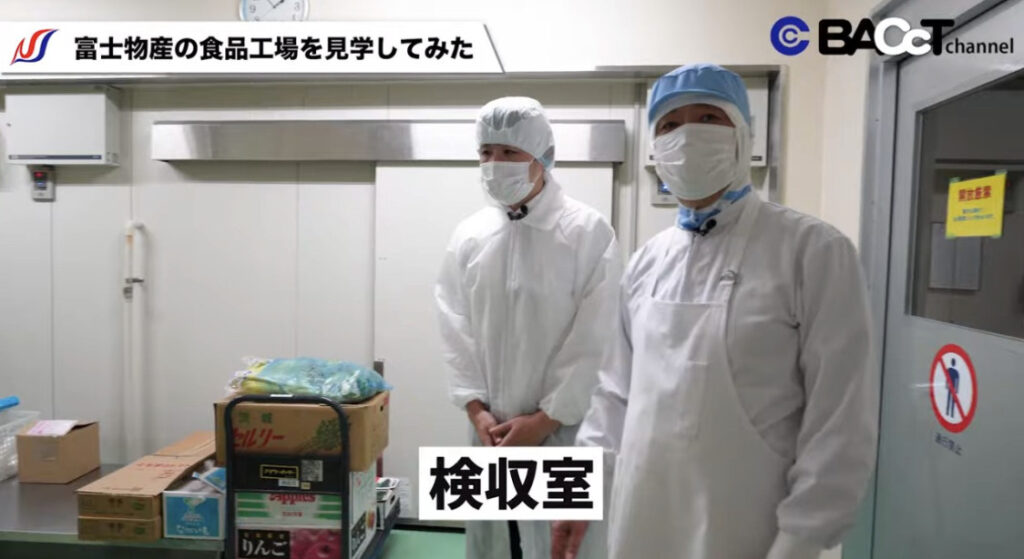

検収室

検収室は、食材の受け入れをする部屋になります。食材は日々入ってくるトラックで納入されたものを表で検品して合格になったものです。温度だったり品物の状態だったり合格したものだけが検収室に運ばれます。その際段ボールから専用の容器に移す必要があります。その後、冷凍庫・冷蔵庫に入れます。

検収室でチェックするときに注意すべき点

冷凍食品であれば、しっかり凍った状態できているか温度が保てているのか温度チェックを行います。また品質のチェックもここで行います。例えば、野菜であれば採れたての新鮮なものか日が経っていれば返品を行います。外から入ってくる虫も全て入り口でストップしなければなりません。

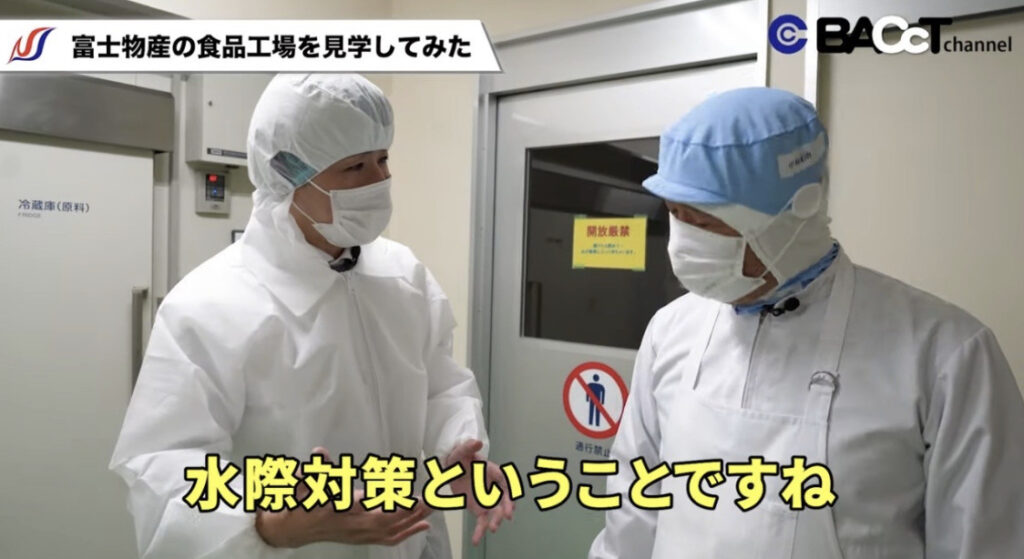

よって外から入ってきた段ボールを先へは入れないようにしています。検収室は水際対策も担っているのです。

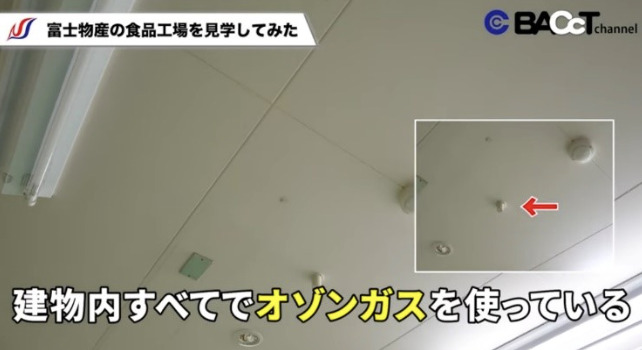

天井にはノズルが付いています。オゾンの噴霧が行われ部屋をクリーンにして保っています。オゾンガスは殺菌力や防カビに優れています。人間が直接受けてしまうと害が出てしまうぐらい強いガスになります。社員が退社したあと3時間くらい稼働させます。そうすることで翌朝クリーンな状態で作業ができます。このオゾンガスを噴霧するノズルは、すべての部屋についています。毎日行っているので部屋はクリーンな状態になっています。

また富士物産は、オゾンガスとオゾン水の2種類を利用しています。オゾン水は、魚とか生臭い臭いが出るような場所で利用しています。殺菌力に加えて、臭いもとってくれます。よって作業した後にオゾン水を撒くだけでニオイがすべてとれます。

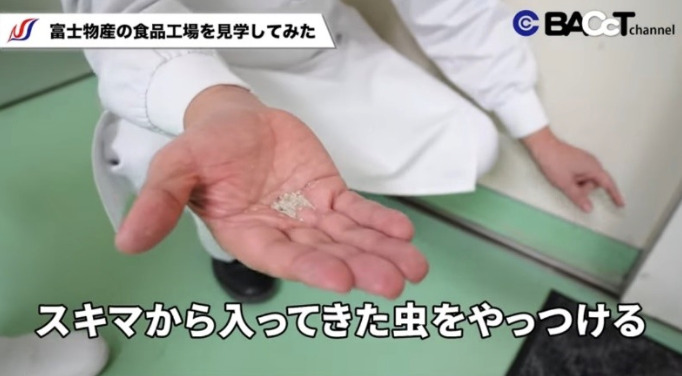

他にも工場の周りが雑木林になっているので、扉の隙間から虫が入ってこないように建物の隙間に薬を撒いています。つまり防虫対策もきちんと行っているのです。検収室は徹底した水際対策を行っています。

エリアをきちんと分けている

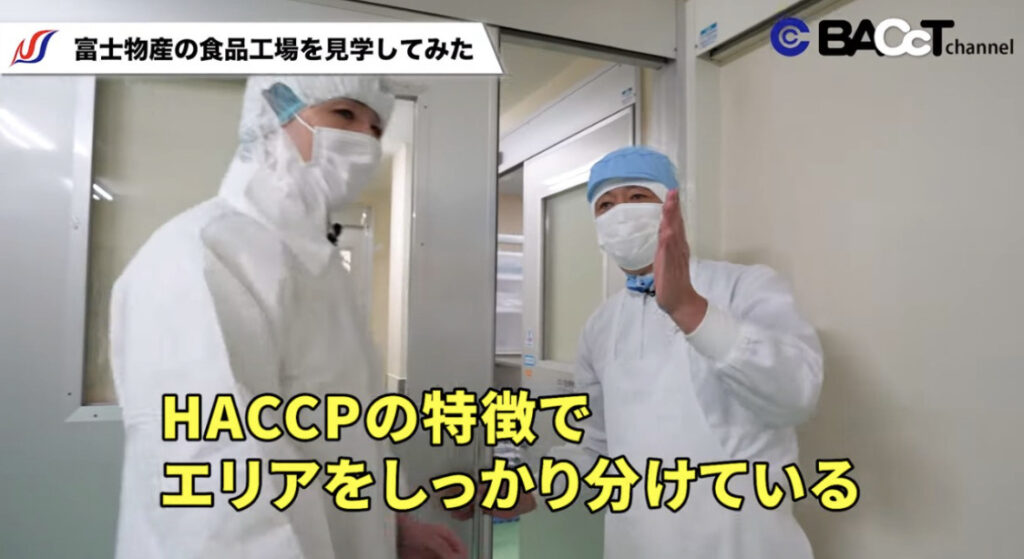

これまで、身支度、検収室と見てきましたが、部屋の中だけでなく、部屋をつなぐ通路から各部屋まできちんと管理されています。というのもHACCPの特徴の1つであるパススルーと言って場所をしっかり分けて作業をしているのです。

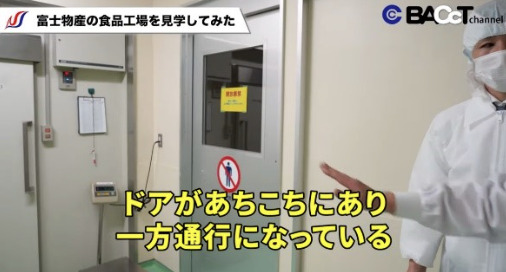

ドアをあちこちに設置し一方通行にしており、床の色を変えるなど区画分けを行っています。つまり商品は一方通行に流れ、人も各々の作業室のみで働きます。この様に仕組みで事故が起きないようにしているのです。

瓶缶庫

さらに奥に行くと瓶缶庫があります。検収エリアの一つです。全部記帳して検収の方に欲しいものを言えばパスボックスに出してもらえます。出してもらったものは、反対から受ける取ることが可能です。

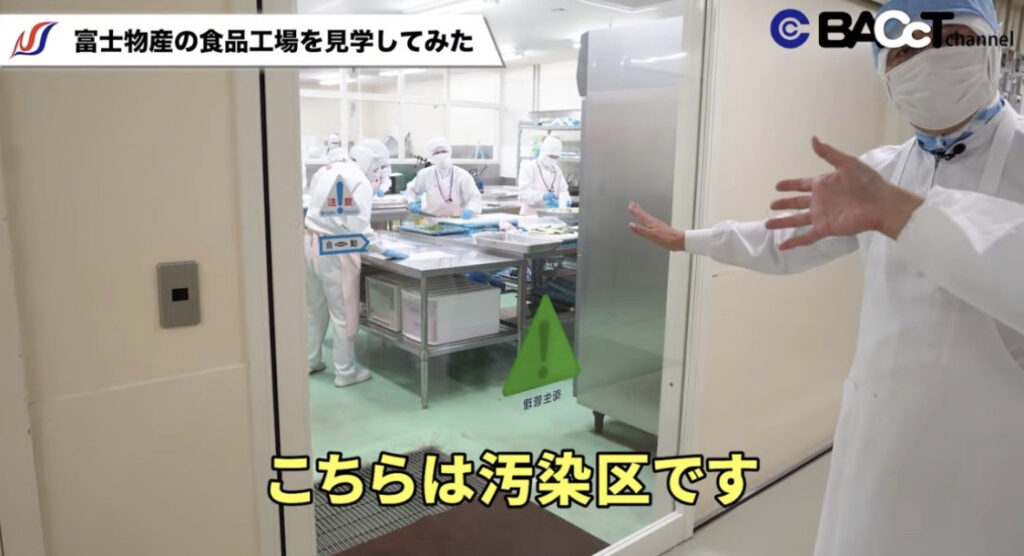

ここで仕事をしてくれている人にしかできません。さらに奥に進んでいくと汚染区と準衛生区があります。これまでより危機管理がより強くなります。検収室の隣に設けられています。先ほどの検収室などと床の色も違ってきます。中に進むと下処理室があります。

汚染区

汚染区は、泥のついている野菜、生肉、生魚などが入ってきます。富士物産では、肉、魚、野菜がすべて分けて仕込みが始まります。肉と野菜の加工はここで行われます。火入れという工程が加わることが準衛生区との違いになります。

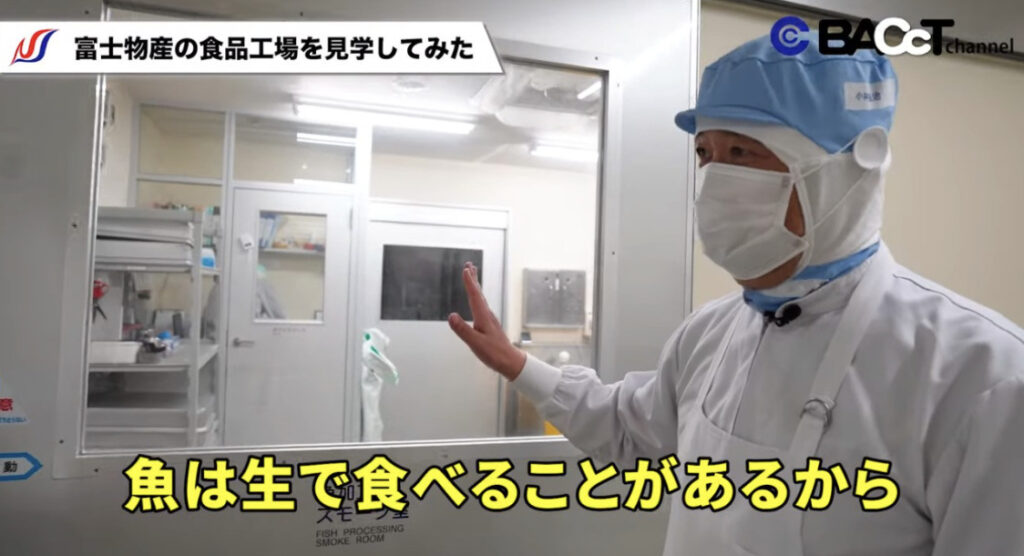

準衛生区

こちらでは、魚の加工とスモークを行います。魚は生で食べることがあるので準衛生区となります。たとえば、富士物産で扱っているスモークサーモンは、中が生の状態になっています。つまり生を扱っているので、さきほどの肉、野菜とは違います。準衛生区はより危機管理が上がったエリアとなります。

いかがだったでしょうか?富士物産の徹底した衛生管理に対する意識が非常によくわかっていただけたことと思います。社長のトウサック路子さんの想いも工場に表れていました。

次回は、HACCPを国内でいち早く導入した工場のキッチンに迫ります。

今回の動画はこちらです。

次の記事はこちら

【キッチンに潜入!】徹底した衛生管理の下で作られるガストロノミーを体現したおいしい料理ができるまで【#2/富士物産工場見学】