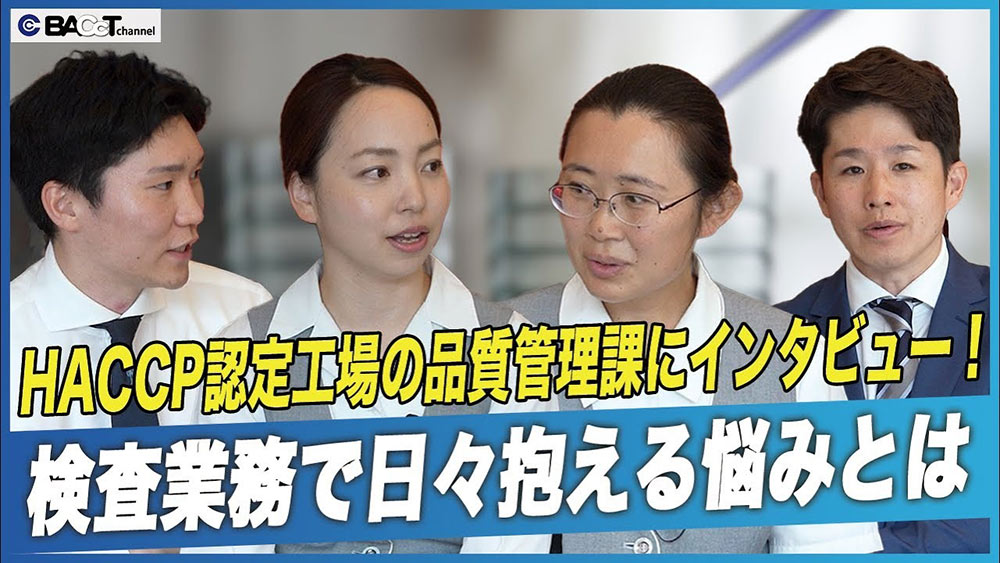

今回の動画はBACcTチャンネル日本細菌検査の野﨑が富士物産の品質管理課の責任者の瀧口美香さんと品質管理課の検査担当の天野彩さんに弊社の西田圭一朗と一緒にインタビュー形式で品質管理に迫ります。

品質管理はどの食品メーカーでも重要になっています。しかし、その手順や管理の仕方は、どのように行えばよいのか?また他社はどのように行っているのか?知りたいことだと思います。そこで今回は、HACCP認定工場である富士物産の品質管理課のお二人に話していただきます。全国の食品メーカーで品質管理をしていらっしゃる皆様方に役立つ内容になっています。ぜひ、最後までご覧ください。

動画は主に7つの内容で構成されています。

① 品管が関心を持っていること

② 富士物産の品質の担保について

③ 器具洗浄で気を付けているポイント

④ 落下菌検査について

⑤ 微生物検査について

⑥ 日本細菌検査がお役に立てていること

⑦ 営業担当の想い

では順番に見ていきましょう。

①品管が関心を持っていること

他社の品質管理の情報です。というのも他の食品メーカーさんの品質管理の情報は入ってくる機会がありません。例えば、現場や書類、衛生指導など日々の業務に関してどういった管理を他社の工場でされているのか気になっているのです。今回、HACCP※認定工場である富士物産の品質管理部門の方の話なので、最後まで読んでいただくことで品質管理の情報を少しでも得ることができる内容になっています。

※HACCPとは、食品関連事業者に対して義務付けされているものです。HACCPについて知りたい方は、以前の記事からご確認ください。こちらから

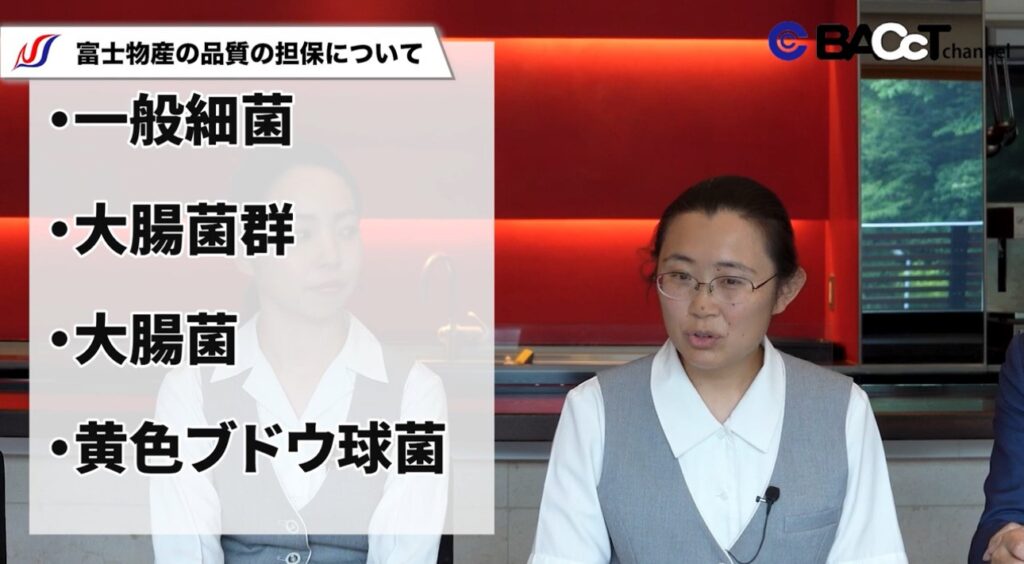

②富士物産の品質の担保について

富士物産では、検査について隔週で2種類行っています。

- 拭き取り検査

- ATP検査

拭き取り検査は隔週に1回行っています。施設の設備や器具類が対象です。項目が一般細菌、大腸菌群、大腸菌、黄色ブドウ球菌の4種類となっています。

続いてATP検査ですが、こちらも隔週で行っています。施設や器具の汚れを見るために数値の高いところがないかをチェックする検査です。継続して検査をやることで、汚れが残ってしまいがちな器具が分かってくるのです。調理などで使っていないものがあれば、優先的に必ず拭き取るようにしています。対象となる機器は主に4つです。

- 刷毛類

- ホイッパーの付け根の部分

- ロボクープというミキサー類の芯の部分の裏側(下図:左)

- ムーランという裏ごし器の穴の部分(下図:右)

とても細かく小さいものなので汚れが落ちにくくなっています。このように汚れが残っていると、菌が繁殖しやすくなります。あとは人の手が触れやすい部分や器具類の洗浄がきちんとできているか検証をしています。

ふき取り検査が気になる方の資料はコチラ

③器具洗浄で気を付けているポイント

細かいところの洗浄になります。

というのも器具によってブラシが合わないと細かいところを磨くことができません。よって細かいところにそれぞれ合うブラシを利用しています。

洗い終わった後にも汚れがないか確認し最終的に煮沸消毒を行います。例えばロボクープの刃であれば10分から15分程度行っています。最初は100℃近くのお湯につければ菌が死ぬと考えていたようですが、それだけでは菌が死にませんでした。

そこで時間をかけて煮沸することにしたのです。そうすることで、菌が消滅することが分かったので、結果的に10分から15分程度の煮沸を行うようになりました。

④落下菌検査について

月に1回は各区画をローテーションで検査を行っています。その中でも水を扱う場所や清浄区は菌が落ちたら困るので、重点的に取り組んでいます。5月から夏にかけては湿度が上がりやすく気温も高くなります。よってエアコンからのカビが心配な時期です。

カビを発生させないために気を付けていること

落下菌に対して主に3つの対策を行っています。

- 次亜塩素酸の利用

- エアコンを止めない

- オゾン殺菌

1つ目は、200ppm※に薄めた次亜塩素を利用することです。毎月1回エアコンの吹出口に吹き付けてカビの発生を抑えるようにします。次亜塩素酸を使用するようになってからは落下菌がないことを確認しています。

2つ目は、エアコンを止めないことです。というのも湿度が高い梅雨の時期は、カビが発生しやすくなります。理由は、人が帰ったあとにエアコンが止まることで湿度が上がるからです。それに対してエアコンのドライをかけ続けることで、湿度が高くならないようにしています。

3つ目は、オゾン殺菌※をまくことです。オゾン殺菌は社員が帰った後の夜中に施設内にまくようにしています。

これらの対策によってカビが生えにくい環境を保っているのです。

※200ppmとは、水1Lに対して200mg の次亜塩素が入っていることです。

※オゾン殺菌はオゾン噴霧の事で、3時間くらい稼働させるものです。詳しくは以前の記事をご覧ください。こちらから

⑤微生物検査について

食品の製品の微生物検査について菌種の項目は、一般生菌と大腸菌群、大腸菌、黄色ブドウ球菌の4種類をメインに行っています。この4種類にした理由は弁当及びそうざいの衛生規範(現在はHACCPに移行のため廃止)に従って基準を決めたからです。微生物検査は自社の製品が衛生的に作られていることを確認するためのものになります。

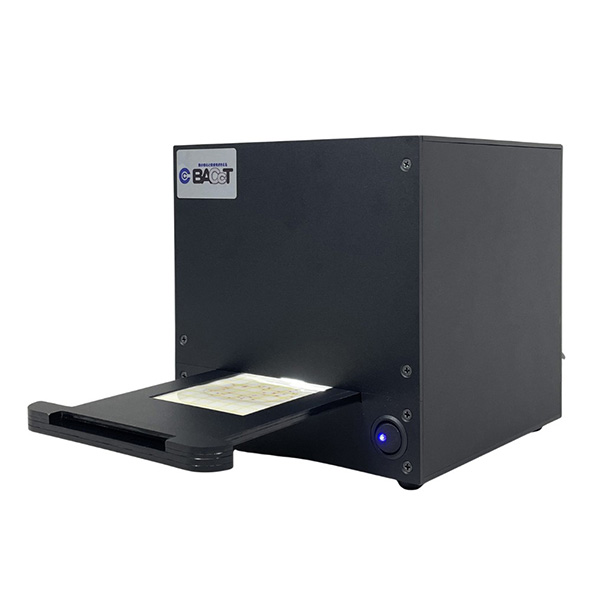

検査の対象になるのは冷凍品です。チルド品は消費期限が短いので検食(検査用として確保する食品)で担保して保存しています。冷凍食品は賞味期限が長いので、3カ月に1回のローテーションで全品検査です。検査はペトリフィルムを利用しています。検体は冷蔵庫で半日くらいかけて解凍し、午後から検査を行います。

⑥富士物産から見た日本細菌検査がお役に立てていること

担当が親身になって相談に乗っていただけていることだと話して下さいました。

また富士物産では、衛生講習会を年に1回全従業員を対象に行います。その際に、外部から指導をもらうようにしているのです。ねらいは、従業員の身を引き締めるための機会です。打ち合わせから内容まで好評になっており、数年弊社の西田が担当しています。他にも、拭き取り検査で菌の異常が出てしまったときに、どういう洗浄方法を取り入れていこうか考えた時に、西田に他社の情報を聞くこともあるそうです。また西田も定期的に山梨のほうに足を運んで、人間関係作りを行っていると話をしてくださいました。

⑦日本細菌検査の西田の想い

まず富士物産の品質管理や衛生管理の質を上げてもらうことに力を入れています。そのために、衛生講習会の外部講師をしたり、他社の知見を共有したりします。これらが、製品や製品の向上のために必要だと考えるからです。

よって、情報の共有も大切にしています。

富士物産の品質管理課を担当する2人の生の声はいかがだったでしょうか?日本細菌検査との関りについても赤裸々に話して下さいました。今日の内容は品質管理をしていらっしゃる方に役立つ内容だったと思います。

今回の動画はこちらです。

次の記事はこちら

【宮城県・美里町】地元産の食材で商品開発を行う食肉加工会社の代表にビジネスについて聞きました【とんたろう/前編】