今回の動画はBACcTチャンネル日本細菌検査の髙橋が株式会社フリゴの食品部加工課課長の福本さんにインタビュー形式で、フリゴの製造からライン洗浄に迫ります。

食品工場の衛生管理は、ルールだけではなく、現場の工夫と判断が要です。今回、フリゴの工場で入室準備から製造ライン、洗浄工程、冷凍庫清掃までを見学。−7.5℃の冷凍庫では洗浄剤が使えず、人の手による拭き上げやアルコール製剤の工夫が光っていました。

製造ラインでは選別精度の向上など、衛生と効率の両立が随所に。

衛生管理に携わる方々にとって、“自社でも応用できる”ヒントが詰まった取り組みを、現場の声とともにお届けします。

動画は主に7つの内容で構成されています。

①入室準備

②Aラインの見学

③Bラインの見学

④Cラインの見学

⑤Aラインの洗浄

⑥冷凍庫の洗浄

⑦福本課長から一言

①入室準備

衛生管理の基本は、工場に入る前の準備から始まります。フリゴではこの「最初の砦」に社員が必ず立ち会い、衛生状態を確認したうえで作業に入ります。

• ローラーがけは社員立ち会いで実施

入室前には、専用ローラーで作業着の表面を上から下へ40秒かけて除去。社員が立ち会うことで、形式的な作業にならず、衛生意識の向上にもつながっています。

• 手洗いは2度洗い+アルコール消毒

通路を進んだ先で、2度洗い → ペーパータオルで拭き取り → アルコール消毒 → 手袋着用という流れを徹底。手洗いの不備がないかも社員がマニュアルで共有します。

• 傷がある場合は作業配置を変更

手に傷がある場合は、ブルーバンデージ+ゴム手袋で保護し、商品に直接触れる工程には入らないように配慮。選別などの工程は避け、別の作業へ臨機応変に配置換えしています。

このように、フリゴでは「ルールを守る」だけでなく、「現場で判断し、柔軟に対応する」ことが衛生管理の要となっています。

②Aラインの見学

手洗いを終えると、いよいよ製造現場であるAラインに到着します。工場では、A・B・Cの3ラインが並び、日によって稼働状況が異なります。

• この日の作業:アボカドの小分け選別

A・Bラインではアボカドの小分け作業を実施。ベルトコンベアで流れる食材を、2名体制で選別していきます。NG品と良品を判定基準に沿って仕分ける工程で、2人が同じ基準で判断することで選別の精度を保っています。

• 製造数と運用ルール

1日で約1万パックを製造。基本的には「1日1品目」の製造体制をとっており、集中管理によって衛生リスクを最小限に抑えています。

• 24時間体制での切り替え運用

工場は24時間稼働しており、品目の切り替え時には必ず清掃を実施。たとえば、17時までアボカドを扱っていた場合は、その後に清掃を行い、次の食材へと工程を移します。これにより、異物混入や交差汚染のリスクを防いでいます。

このように、Aラインでは「選別の精度」「製造の集中」「衛生的な切り替え運用」が三位一体となって、品質と安全を両立させています。

③Bラインの見学

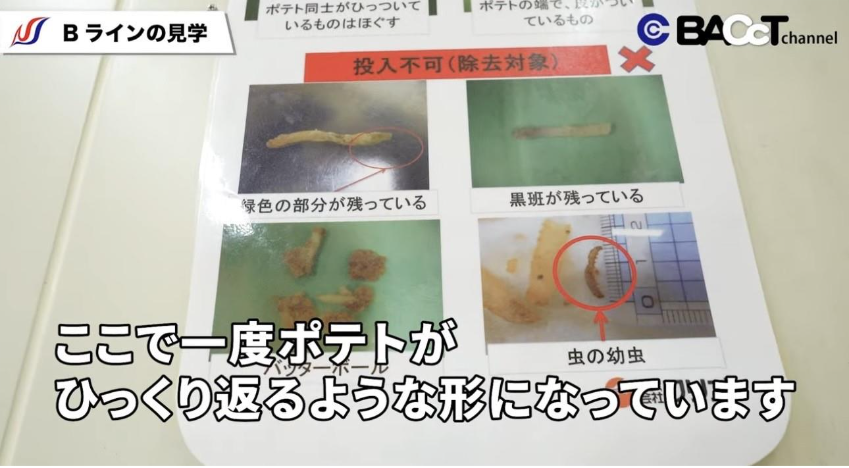

Bラインでは、冷凍ポテトの選別作業が行われていました。基本的な選別の流れはAラインと同様ですが、構造面に特徴があります。

• 二段ベルトで“ひっくり返し”を実現

Bラインのベルトコンベアは二段構造になっており、商品が一度ひっくり返る仕組み。これにより、ポテトの裏面までしっかりと確認でき、選別精度が向上します。

• 人の目による最終チェック

機械的な流れの中でも、最終的な選別は人の目で行われています。ライン上のスタッフが、基準に沿ってNG品を除去。目視による判断が、品質保持の要となっています。

このように、Bラインでは「構造の工夫」と「人の目による選別」が組み合わさることで、冷凍ポテトの品質を安定的に保っています。

④Cラインの見学

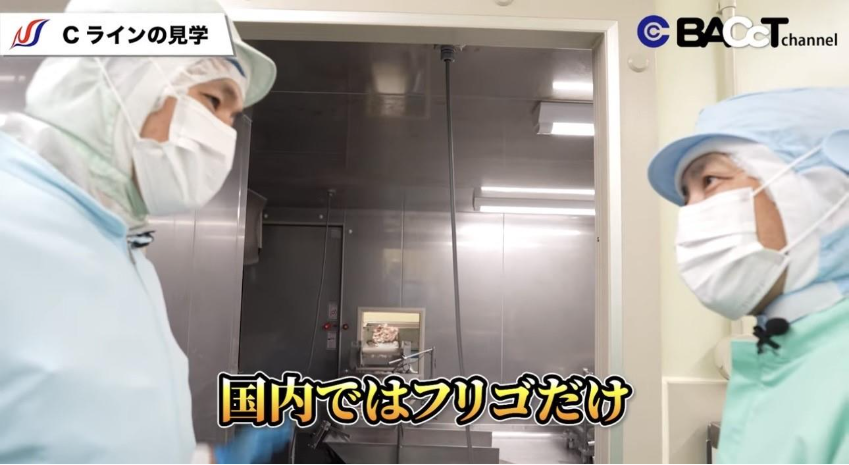

Cラインでは、最大5種類の原料をミックスして製品化する工程が見られました。単一原料での製造が中心だったA・Bラインとは異なり、Cラインは“複数原料の組み合わせ”によって商品を作ることができます。

1. 多品種ミックスによる製造の柔軟性

- 例として、Bラインで選別されたポテトに、玉ねぎやベーコンなどの原料を加え、ひとつの製造ラインに集約。

- 原料は上層から下層へと落下し、下のフロアでパッケージングされる流れ。

- このようなミックス製造が可能な設備は、日本国内ではフリゴのみという希少性があります。

2. 限られたスペースでの高度な衛生管理

フリゴの本業は倉庫業であり、スペースの有効活用が重要なテーマ。その中でも、工場内では衛生管理に細心の注意が払われています。

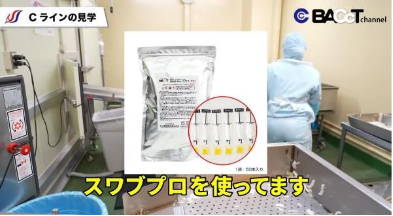

- 落下菌検査・拭き取り検査を定期的に実施。

- 拭き取り検査にはATP検査を用い、微生物の残存を数値化。

- アレルゲン検査にはスワブプロを活用し、スクリーニングを実施。

- 検査対象は、食品が直接触れる箇所を中心に設定。

このように、Cラインでは製造の柔軟性と衛生管理の両立が図られており、フリゴならではの強みが発揮されています。

⑤Aラインの洗浄

Aラインでは、製造終了後に徹底した洗浄作業が行われています。衛生管理の要として、清掃は「製造の一環」として位置づけられており、現場の意識も高く保たれています。

1. 泡洗浄の導入で作業効率が向上

- 洗浄はまず「発泡洗浄」からスタート。サニスターフォーミングを使用し、ベルトコンベアに泡を一気に噴霧することで、広範囲かつ均一な洗浄が可能に。

- 以前はブラシによる手作業でこすり洗い → 次亜塩素消毒という流れだったが、時間と労力の負担が大きかった。

- そこで弊社にご相談いただき、泡洗浄の導入を提案。結果として、誰でも洗浄作業が可能になり、作業の標準化と効率化が実現。

2. 細部まで洗浄できる仕組み

- 機械の裏側や細かいパーツなど、ブラシでは届きにくかった箇所も泡洗浄で対応可能に。

- 外せる部品はすべて分解し、マッハクリーンという剥離剤に漬け込み。汚れを浮かせた後、水洗いやブラシで仕上げる。

3. 清掃時間は2時間確保

- 清掃には毎回約2時間を確保。異物混入や微生物汚染を防ぐため、時間を惜しまず丁寧に実施。

- この「清掃も製造工程の一部」という考え方が、従業員にも浸透しており、衛生管理の文化として根付いています。

⑥冷凍庫の洗浄

−7.5℃という低温環境下でも、フリゴでは衛生管理を徹底しています。冷凍庫内では洗浄剤の使用が難しく、特殊な対応が求められます。

1. 洗浄剤が使えない環境での手作業対応

- 冷凍庫内では、一般的な洗浄剤が凍結・揮発のリスクを伴うため使用不可。

- そのため、人の手による拭き上げ洗浄が基本。作業者が直接アルコールで表面を拭き取り、衛生状態を保っています。

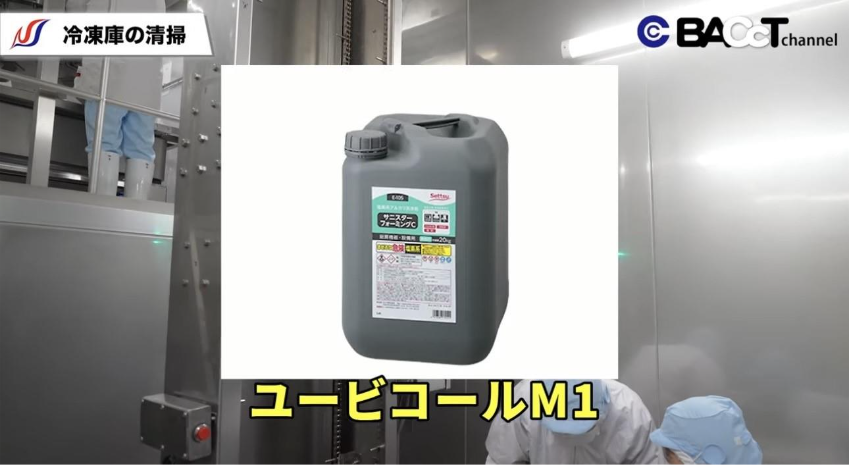

2. 使用アルコールの選定と工夫:ユービコールM1とは?

- 使用しているのは、ユービコールM1(55%エタノール)という食品工場向けの衛生管理用アルコール製剤。

特徴は3つ

(ア)食品添加物由来成分で構成されており、食品に触れる可能性がある場所でも使用可能。

(イ)低温環境でも凍結しにくく、揮発性が安定しているため、冷凍庫内での使用に適している。

(ウ) 脂汚れへの浸透性が高く、除菌効果も安定しているため、動物性脂を扱うラインでも有効。

- 現場で複数の製品を比較検証した結果、冷凍環境下での安全性・除菌力・作業性のバランスが最も良いとして採用されています。

3. Cラインとの連携

- Cラインではベーコンなど動物性脂を扱うため、冷凍庫との連携も重要。

- ユービコールM1は、脂汚れにも対応できるため、Cラインの衛生管理にも活用されています。

⑦本課長からひと言

清掃から洗浄までの工程を通して、フリゴの衛生管理への真摯な姿勢が伝わってきました。特に、最終工程に2時間をかける丁寧な作業からは、現場のこだわりと責任感が感じられます。

福本課長は、こう語ってくれました。「フリゴとしては、企業理念として、安全で安心できる食品を安定して供給することが使命になっています。皆様にもできるだけ安全な食品を届けようと、日々努力していますので、今後ともよろしくお願いいたします。」

この言葉には、現場の努力と企業としての責任が込められています。衛生管理は単なる作業ではなく、“安全・安心”という価値を届けるための使命であることが、改めて伝わってきます。

フリゴの清掃・洗浄の様子は、普段なかなか目にすることができません。特に−7.5℃という冷凍環境下での衛生管理は、現場ならではの工夫と技術が詰まっています。今回の取材を通じて、衛生管理に携わる皆様にとって、冷凍庫洗浄という新たな視点との出会いが生まれたのではないでしょうか。

衛生管理は、現場ごとに異なる課題と向き合いながら、日々進化しています。弊社では、こうした“現場の知恵”や“取り組み事例”を、今後も継続的に発信してまいります。安全・安心な食品づくりの裏側にある、現場の努力と工夫を、これからも全国に届けていきます。

今回の動画はこちらです。

次回の記事はこちらです。