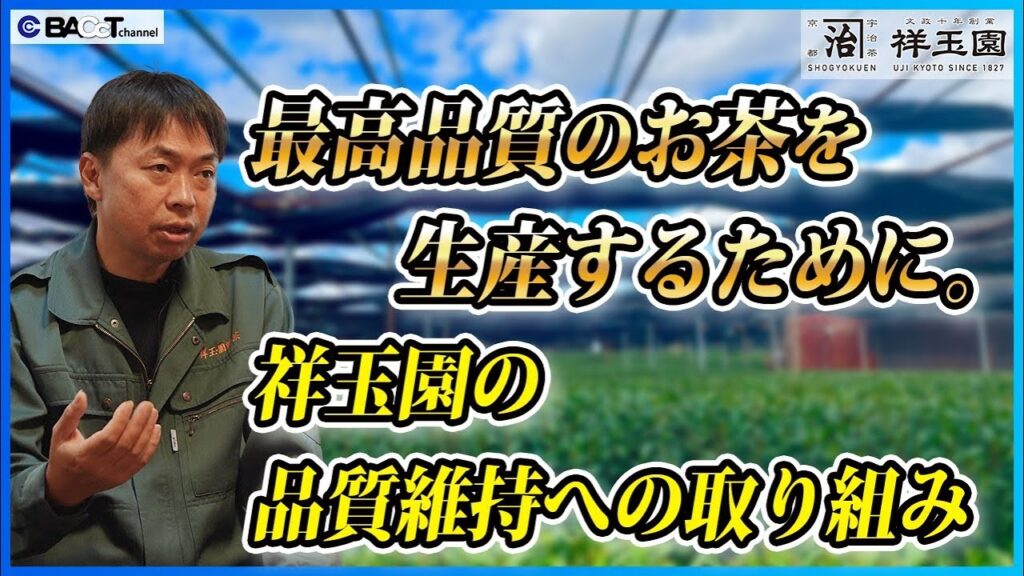

今回の動画はBACcTチャンネル日本細菌検査の福井と田中が祥玉園製茶株式会社の代表取締役の小林さんにインタビュー形式で、品質管理体制について迫ります。

祥玉園製茶では、味覚と嗅覚が最も研ぎ澄まされる“朝の感覚”を重視し、茶葉の評価を行っています。衛生管理に携わる皆様にも通じる、五感と体調へのこだわり――ぜひ最後までご覧ください。

動画は主に6つの内容で構成されています。

①品質について心がけていること

②碾茶について

③茶葉の育成について

④BACcTを導入した経緯

⑤品質管理へのこだわり

⑥衛生管理で気をつけていること

では順番に見ていきましょう。

①品質について心がけていること

祥玉園製茶では、茶葉の品質を見極める際に「朝の感覚」を大切にしています。体が疲れていると、味覚や嗅覚が鈍り、どんなお茶でも美味しく感じてしまうことがあるため、判断は必ず朝に行うようにしているのです。疲労のない状態で味わうことで、茶葉の良し悪しをダイレクトに感じ取ることができます。

さらに、嗅覚の精度を保つための体調管理にも余念がありません。日頃からスッポンを摂取するなど、嗅覚の鋭敏さを維持する工夫をされており、これが品質判断の精度にもつながっています。お茶を見る前の1〜2時間は、コーヒーや甘味のあるものを控えるなど、味覚への影響を最小限にするための徹底した配慮も印象的です。

また、判断は一度きりでは終わりません。1日目に感じた印象を、翌日も改めて確認することで、感覚のブレを防ぎ、より確かな品質評価を実現しています。2日間連続で同じように感じられるかどうかをチェックすることで、主観に左右されない安定した判断が可能になるのです。

②碾茶について

京都以外の所でも碾茶と言われるものが作られるようになってきました。その中でも簡易碾茶炉が流行っているのです。これらは、乾燥されてフレーク状になっていますが、原料として菌数が高い茶葉も出回っているのが現在の課題です。

良いお茶というのは、基本的にレンガ造りの昔ながらの碾茶炉で作っていきます。二つを比較したときに、碾茶炉では1時間に取れる量に限りがあるのに対して、簡易碾茶炉は簡単に碾茶までもっていけるため物量として多く作れます。しかし、茶の香気が全然違います。たとえば、石窯で作ったピザと冷凍のピザであれば味や歯ごたえに違いが生じます。5~6年の間に海外でも流行るようになって、原材料とのコストを考えたときに、簡易に作っている方がコストに合うというものがあります。

それでも宇治の品質を保つためには、じっくり作ることで品質を保っているのです。取れる量が少ない分、茶の製品の仕入れに関しても、こだわっています。

③茶葉の育成について

37、38℃など今までだったら考えられないような温度帯に上がっています。茶は1年に1回しかとりません。春に取った後、1年かけて樹勢回復に努めているのです。日照りで樹自身がやられてしまいます。そのために日よけをしたり水を撒いたりするのです。樹勢を落とさないようにするために保つ努力をしています。

他にも取れたお茶でブレンドすることによって品質を均一に保っています。1年~2年分ほどの在庫を持つことによって次の年と今年の茶で合わせて平均をとるようにしています。

④BACcTを導入した経緯

今から10年前くらいに抹茶という形でお菓子やスイーツのフレーバーとして問い合わせをいただくことが増えてきたのです。食品業界の中で求められているものの中に安心と安全があります。いかにお茶がクリーンであるか求められる時代になってきたのです。その際に採用したのがBACcTです。

BACcTの導入によって

できたことは2つです。

- 清掃の見える化

- 相談

これによって従業員の見える化することができたのです。使う機材の清掃であったり、洗浄であったり、そういったものに気を使うようになってきたのです。お茶には抗菌作用があるため、普通の食品であれば、微生物検査を10倍100倍1000倍としていくのですが、10倍では出てきません。ですから100倍から始めるのです。分からないことがあれば、電話をよくすると小林社長は話して下さいました。

⑤品質管理へのこだわり

祥玉園製茶では、取引先からの「一般性菌を一定以下に抑えてほしい」という要望に応えるため、原料茶葉の段階から徹底した品質管理を行っています。仕入れた茶葉は一つひとつ検査をかけ、菌数の把握を行います。

特に注目すべきは、茶葉の加熱工程に使われる「碾茶炉」の違いによる菌数の差です。通常の碾茶炉を通った茶葉は、加熱処理がしっかりされているため、比較的クリーンな状態で届きます。一方、簡易碾茶炉を通ったものは、加熱が不十分な場合があり、菌数が多くなる傾向があります。

こうした違いを見逃さず、混入を防ぐために、事前検査の段階でBACcTを活用しています。菌数の高い原料をブレンド前に除外することで、最終製品の品質を安定させることができるのです。

このような工程管理は、単なる「検査」ではなく、「商品の組み立て」に直結する重要な判断材料となっています。品質を守るための一手一手に、現場の知恵と技術が詰まっているのです。

⑥衛生管理で気をつけていること

茶の品質を守るためには、衛生管理も妥協できない重要な要素です。祥玉園製茶では、単なる水拭きでは対応できない環境下での作業が多く、より高度な清掃方法を採用しています。具体的には、まずクリーナーで細かな粉や異物をすべて吸い取ったうえで、エアーを使って残った微粒子を吹き飛ばすという二段階の清掃を行っています。これにより、茶葉の周囲に不要なものが残らないよう徹底した管理が可能になります。さらに、異なる種類の茶葉が混ざらないようにすることにも細心の注意を払っています。茶葉の混入は、品質だけでなく味や香りにも影響を及ぼすため、作業工程ごとに区分けを徹底し、混在を防ぐ工夫がなされています。

こうした衛生管理の積み重ねが、最終的な製品の信頼性と安全性につながっているのです。

祥玉園製茶における品質管理へのこだわりが伝わったのではないでしょうか?BACcTの導入によって、ブレンド前の菌数チェックが可能となり、混入リスクの低減だけでなく、従業員の衛生意識や品質への理解も深まっています。

こうした取り組みは、単なる検査機器の導入にとどまらず、「品質を守る文化づくり」にもつながっているのです。弊社BACcTにご興味のある方は、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

今回の動画はこちらです。

次の記事はこちらです。