今回の動画はBACcTチャンネル日本細菌検査の野﨑が経営企画部の李博士にインタビュー形式で中小食品メーカーが抱える課題に迫ります。

このたび当社のユーザー100 社の検査担当者を対象にアンケートを実施しました。中小食品メーカーが抱える課題はどのようなものなのか、データをもとに話を進めていく内容となっております。

動画は主に5つの内容で構成されています

① アンケートの実施範囲

② 検査室・人員不足のコスト問題

③ 検査結果判定への不安

④ 微生物検査学習機会の不足

⑤ 微生物検査の疑問はどこに相談すべきか

では順番に見ていきましょう。

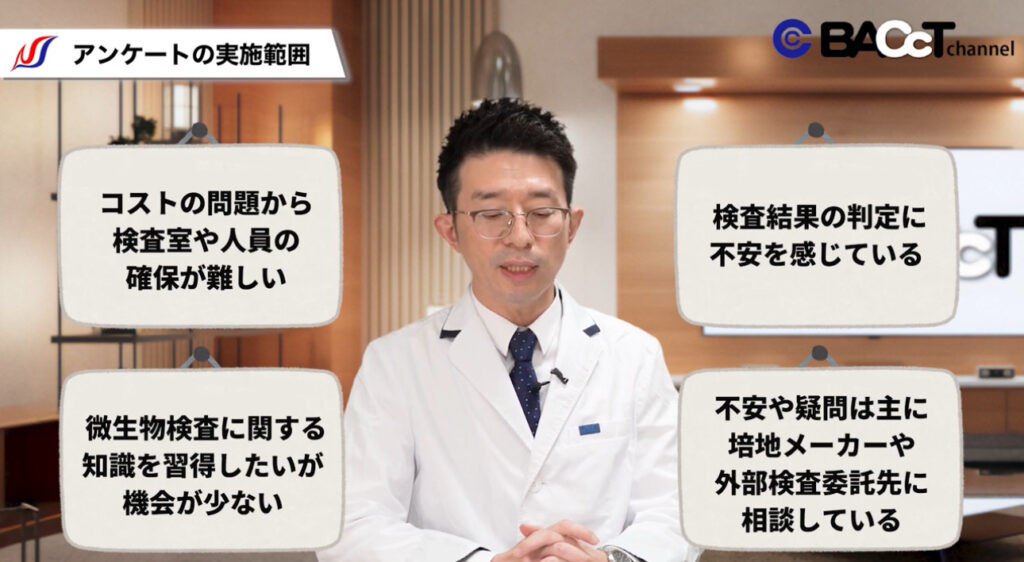

①アンケートの実施範囲

食品を製造する中小企業の課題を抽出するために専用のウェブページを作成しました。

実施範囲は、全国にある弊社の取引先で、従業人数が300人未満の企業(検査担当の代表者)にアンケートを実施しました。そして合計 100 件の回答をいただきました。

最終的に、明らかになったことは、下記の4つに集約されます。

- コストの問題から検査室や人員の確保が難しい

- 検査結果の判定に不安を感じている

- 微生物検査に関する知識を習得したいが機会が少ない

- 不安や疑問は主に培地メーカーや外部検査委託先に相談している

なぜ中小零細企業に絞ったのか?

中小零細企業の定義は資本金が3億円以下または従業員数が300人以下となっております。なんと国内における食品製造業の97%が中小零細企業にあたるのです。ズバリ日本の食は中小零細企業に支えられているのです。

食品衛生管理に微生物検査は非常に重要です。食品製造業の 97%を占める中小零細企業における微生物検査の現状と課題を調べることは日本全体の食品衛生のレベルの底上げをもたらすカギなのです。

②検査室・人員不足のコスト問題

現場担当者の回答で多かったのは、コストの問題から検査室や人員の確保が難しいということです。

というのも1つの事業所から平均2.5人が微生物検査を担当しています。

その担当者の70%以上は他の業務と兼務で検査を行っているのです。その中でも78%は正社員で、その他はパートとか派遣です。また時期によって検体数に偏りが出たりするため、検査員が微生物検査のみを担当とした場合、コスト面の維持が難しいとの回答が出ました。

また、微生物検査に対する知識や経験を持っている専門性の高い人材は意外と少ないです。このことから求人しても人材を確保できない実態もあります。また、50%以上の事業所は専用の微生物検査室を持っていないことが分かったのです。

検査室を持っていない場合、たとえば他の実験室と共同で使ったり、製造する場所の一角で検査したりすることもあります。そして規模が小さいほど専用の検査室を所有していません。そのような傾向もあるようです。中小企業は空間の確保だけなく検査設備や機材を揃えて持つことは厳しいのです。

微生物検査をきちんとやっても、それで売り上げが伸びたり利益が大きく伸びたりする分野ではありませんし、中小零細企業は、経営資源が限られているので、なかなか資金をあてることも難しいのです。だから他の業務と兼務で取り組んでいる所が多く、専門的な対応も困難だと言えます。

中小零細企業では専門人材の不足や専用設備の確保が難しい状況なのです。

③検査結果判定への不安

不安の中で一番多かった回答は、従業員の規模に関係なく培養結果の判定が最も多い回答でした。それに続いて検査結果の対応へも不安を感じるということでした。

例えば、培地上のコロニーをどのように判定していいのか?またこの培養結果をどのように解釈すればいいのか?などさまざまな疑問が出てくる、というようなことでした。

微生物検査では培地を使って、菌が見える形にして検査します。培地は菌が増えやすい条件を整え、そこで見える形になったものをコロニーと言います。コロニーが一個ということは菌が一個あったというカウントになります。またコロニーは色々な形や大きさも違います。これらを加味した上での判定が問われるのです。

つまり色々な経験を持たない人は菌の判定が難しいのです。

乾式培地(主にフィルム状の培地を指す)は比較的判定が簡単なのですが、標準法として使われる寒天培地では判定に専門知識が必要とする場合があります。

乾式培地を用いても培養結果の判断については不安があるという回答もあるようですね。

<李>それに対して弊社の場合は判定解説書を作成し提供しており、それを見ることで誰でも判定できるような形になっているのです。

④微生物検査学習機会の不足

現行の微生物検査について改善したい事項を3つまで選んで下さいという質問をしました。その中で1番多かった回答は知識習得を改善することです。

そこで、改善したいのに改善できない理由を3つまで選んで下さいという質問をしたのです。微生物検査の知識習得の機会がないという回答が最も多かったのです。

続いてコストの面から人員の確保、検査室の確保が難しいという回答が多数ありました。検査は食品作りを支える1番の基盤のところで間違いがあってはならない分野です。

よって、その間違いを犯さないために知識を習得したいと思われることは必然です。しかし、それを習得する場がないというのです。どこでどう取得すればいいか分からないと思っている企業が多いことが分かりました。 この部分でこれから我々が作っていくメディア(BACcT チャンネル)は、このようなお悩みをお持ちの方々に少しお役に立つのかもしれませんね。

⑤微生物検査の疑問はどこに相談すべきか

微生物検査に関する不安や疑問は主に培地メーカーあるいは外部検査委託先に相談しているという結果が得られました。

ここでいう培地メーカーは培地を作るところも含めて検査担当者に提供する側も含まれていると思います。培地提供販売者とかが相談相手として多いという結果が得られました。先ほどの微生物検査の知識習得の機会がない状況を踏まえるとお客さんの所に訪問した際に、あるいは検査を外部に依頼する際に不安や疑問点を相談しやすいのではないかと考えられました。

それに対して日本細菌検査の営業マンとは食品衛生コンサルタントと言っても過言ではありません。というのも弊社の営業は長年の知識・経験が蓄積されておりますので、お客様に答えることができるのです。

よって単なるモノを販売して終わるというわけではなく、お客様の不安・疑問というところを解消するために日本細菌検査は常に努力しています。

いかがだったでしょうか?食品メーカーが抱える課題について分かったことを共有しました。弊社取引先でない方も不安を感じたから、この記事に目を通して下さっていることと思います。よろしければ、貴社の抱える悩みを教えていただければ、弊社が一緒に課題を解決する方法を考えます。

今回の動画はこちらです。

次の記事はこちらです。

【食品微生物検査は難しくない】中小食品メーカーが抱える食品微生物検査の4つの課題を解決するために日本細菌検査ができること【李博士/第2回】