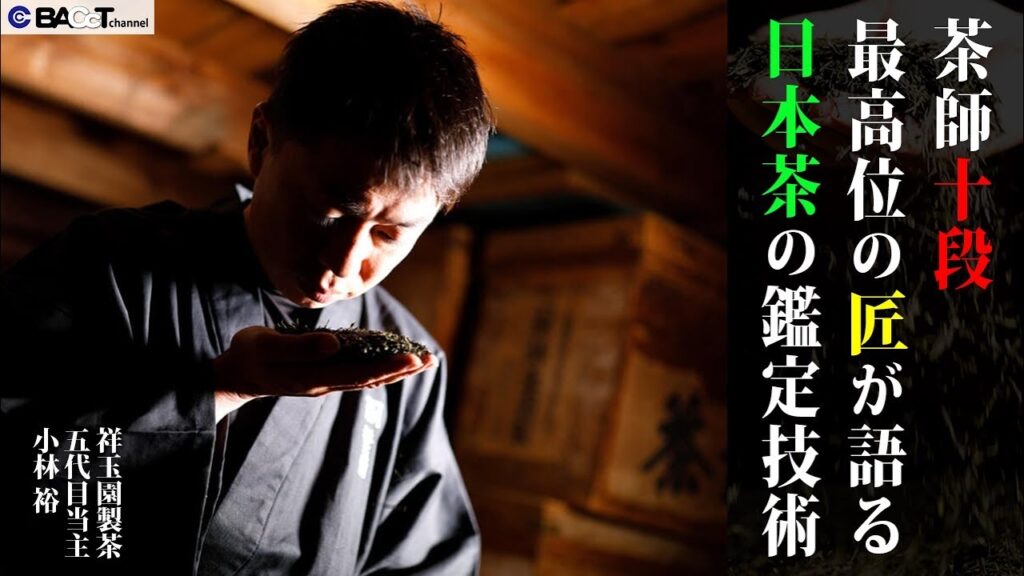

今回の動画はBACcTチャンネル日本細菌検査の野﨑が祥玉園製茶株式会社の代表取締役の小林さんにインタビュー形式で、歴史と茶師十段の仕事について迫ります。

創業は江戸時代——祥玉園製茶は、文政10年(1827年)から続く老舗茶舗として、時代の変化に柔軟に対応しながらも、品質への揺るぎないこだわりを貫いてきました。茶師十段が語る“目利き力”——そのすべてが、祥玉園製茶の品質と信頼を支える土台となっています。衛生管理に携わる方はもちろん、経営者の方にも多くの気づきをもたらす内容です。ぜひ最後までご覧ください。

動画は主に4つの内容で構成されています。

①祥玉園製茶のビジネスの概要

②国内需要から海外需要へ

③祥玉園製茶の特長

④茶師十段について

では順番に見ていきましょう。

①祥玉園製茶のビジネスの概要

祥玉園製茶は、江戸時代の文政10年(1827年)に創業し、茶の製造・販売を始めた老舗企業です。大正期には「祥玉園製茶場」として正式に命名され、組織的な事業展開が本格化しました。

通信販売の先駆者としての歩み

現在では当たり前となった通信販売ですが、祥玉園製茶はその黎明期から取り組んでいた企業のひとつです。全国のお客様にお茶を届けるため、手紙やハガキによる注文受付を行い、JRの駅まで商品を運び、汽車で発送するという物流体制を構築していました。当時はインターネットもなく、広告媒体として新聞を活用するなど、限られた手段の中で販路拡大に努めていた点は注目に値します。

海外展開の先見性

さらに、国内販売にとどまらず、朝鮮半島や台湾への出荷も行っていた記録が残っています。これは、当時としては非常に先進的な取り組みであり、祥玉園製茶が国際的な視野を持ってビジネスを展開していたことを示しています。

②国内需要から海外需要へ

コロナ禍で一変した販路構成。祥玉園製茶では、コロナ前までは販売の100%が国内向けでした。しかし、コロナ期を契機に販路が大きく変化し、現在では約7〜8割が海外向け出荷となっています。特にアメリカやカナダへの輸出が増加しており、抹茶の「フレーバー的な魅力」が海外市場で新鮮に受け止められていることが背景にあります。

抹茶の消費スタイルの変化

日本では、抹茶はスイーツや和菓子に使われることが多いですが、海外ではラテやセレモニアル抹茶としての消費が主流になりつつあります。点てて飲むスタイルが「文化的体験」として受け入れられており、抹茶が単なる原料ではなく、ライフスタイルの一部として浸透している様子が伺えます。

海外販路の多様化とバイヤーの専門性

海外への販路は、直接取引先を持つケースと、国内商社を通じた販売の両方が存在しています。中には、海外のバイヤーが直接店舗を訪れることもあり、彼らはお茶に対する知識も豊富で、品質や製法に対する理解も深いようです。こうした専門性の高い顧客層との接点は、衛生管理や品質保証の重要性を再認識する機会にもなっています。

③祥玉園製茶の特長

機械化が進む現代にあって、約3,000坪の茶畑をすべて手摘みで収穫する——祥玉園製茶は、そんな“非効率”とも言える手法にこそ、品質への覚悟を込めています。品評会出品を通じて技術を磨き、地球温暖化による気候変動にも対応しながら、毎年変わる茶葉の味を“同じような味”に仕上げる再現性を追求。生産者であり問屋でもある独自の立ち位置から、顧客の求める品質に応える茶づくりを続けています。

摘み・自社茶園による品質へのこだわり

祥玉園製茶の最大の特長は、自社で茶園を保有し、約3,000坪の茶畑をすべて手摘みで収穫している点です。機械化が進む中で、手摘みにこだわる理由は、品質の高さを追求するため。全国品評会に出品できるレベルの茶づくりを目指し、日々の生産に取り組んでいます。

品評会出品の目的は“技術向上”

取引先が多数ある中でも、品評会に出品する理由は「生産技術の向上」にあります。最高品質の抹茶をつくる技術があってこそ、幅広い品質への理解が深まり、顧客の求めるレベルに応じた製品提供が可能になるのです。

この考え方に基づき、祥玉園製茶は「生産者」と「問屋」の二足のわらじを履いています。生産の視点を持って仕入れを行うことで、品質の目利きにも説得力が生まれます。

地球温暖化と“変わる茶づくり”

近年では、地球温暖化の影響により気温が安定せず、お茶の製法が毎年変化するという課題に直面しています。味の安定性を保つために、肥料の施肥方法や覆いのかけ方などを自社で実験的に繰り返し、技術の蓄積を図っています。

「お茶は毎年味が変わる。それでも同じような味にしていくことが技術」——この言葉に、祥玉園製茶の品質への覚悟と、衛生管理にも通じる“再現性”へのこだわりが込められています。

④茶師十段について

“目利き力”は一朝一夕にして成らず——茶師十段が語る、品質を見抜く技術の本質。茶葉の色、香り、形状から品種や産地を見極める——そんな高度な鑑定技術を競う「茶師十段」は、知識だけでは到達できない称号です。煎茶を中心とした全国大会に加え、京都独自の制度では玉露など覆下栽培茶の審査も行われ、段位取得には長年の経験が不可欠。祥玉園製茶の小林さんが語るように、仕入れの現場や失敗から学ぶ“実体験”こそが、真の目利き力を育てます。この力は、衛生管理や品質保証にも通じる重要な資質として、現代の茶づくりに欠かせないものとなっています。

茶師十段とは何か

茶師十段は、煎茶を主体とした審査技術競技会において、お茶の鑑定能力を競う称号です。年に一度開催される全国大会に出場し、一定の得点を獲得することで段位が認定され、場合によっては一気に六段へ昇段することも可能です。

一方、京都では独自の制度があり、玉露や京都品種を中心に、覆下栽培の茶を対象とした審査が行われています。こちらは級から始まり、初段から十段まで段階的に昇段していく仕組みで、取得には相当な時間と経験が必要です。

鑑定技術の中身

競技では、茶葉の外観だけを見て品種を当てる審査が行われます。色や香りから一番茶〜三番茶を見極めるほか、産地の特定も求められます。たとえば、八女茶や近江茶など、産地ごとの揉み方、蒸気の強さ、覆いの有無、土壌の傾向などが茶葉の形状や色に影響を与えるため、それらを見抜く力が問われます。

この技術は、単なる知識ではなく、実体験と失敗の積み重ねによって磨かれていくものです。

実体験が生む“目利き力”

茶師十段を目指す人の中には、自宅に鑑定室を設けるほどの情熱を持つ方もいます。祥玉園製茶の小林さんも「実体験が一番大切」と語っており、若い頃からの仕入れ経験や、客受けの悪かった商品の分析を通じて、良し悪しを見抜く力を培ってきたそうです。

この“目利き力”は、衛生管理にも通じる重要な視点です。製品の外観や香りから異常を察知する力、過去の失敗から学び改善する姿勢は、品質保証の現場でも求められる資質です。

祥玉園製茶の歩みは、伝統と革新の融合そのものです。国内外の需要に応えながら、手摘みの茶づくりや品評会への挑戦を通じて技術を磨き続ける姿勢は、衛生管理だけでなく経営者の方に届いたのではないでしょうか?茶師十段が培う“目利き力”は、品質保証や衛生管理にも通じ、消費者に安心と感動を届ける力となっています。変化する時代の中でも、変わらぬ信念で茶づくりに向き合う——それが祥玉園製茶の真髄です。

今回の動画はこちらです。

次の記事はこちらです。