今回の動画はBACcTチャンネル日本細菌検査の高橋が祥玉園製茶株式会社の代表取締役の小林さんにインタビュー形式で、工場現場について迫ります。

抹茶の製造には、見た目以上に繊細で複雑な工程が存在します。茶葉の選別から石臼による粉砕、そして心棒のメンテナンスに至るまで——そのすべてに共通するのは、“細部への気づかい”です。

今回ご紹介するのは、100年以上の歴史を持つ京都・祥玉園の抹茶づくり。現場の様子をもとに、衛生管理や品質保持の観点から、抹茶製造の舞台裏をひもといていきます。

食品を扱う現場において、機械や素材への日々の配慮は、衛生管理の本質にも通じるもの。衛生管理に携わる皆様も、ぜひ一度“抹茶づくりの気づかい”に触れてみてください。日々の業務に新たな視点が加わるかもしれません。

動画は主に6つの内容で構成されています。

①碾茶の製造工程

②抹茶の製造工程

③石臼の調整について

④抹茶の品質チェック

⑤石臼の構造について

⑥心棒のメンテナンス

⑦限られた量だからこそ、品質への“気づかい”を

では順番に見ていきましょう。

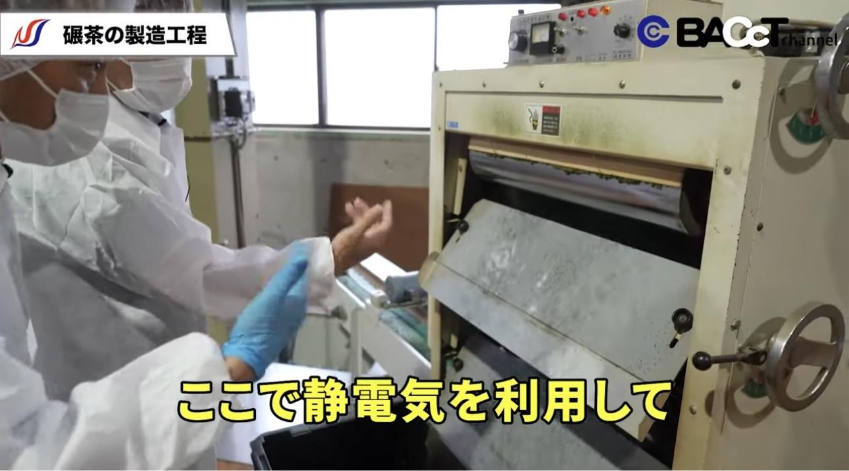

①碾茶の製造工程

碾茶(てんちゃ)は抹茶の原料となる茶葉であり、臼で引く前にいくつもの工程を経て、品質が整えられています。ここでは、YouTube動画で紹介された製造工程を、現場目線で分かりやすく解説します。

・茶葉のカットと葉脈除去

まず、原料となる茶葉を機械に投入し、約9ミリにカットします。この段階では茶葉のサイズにばらつきがあるため、均一化を図るとともに、葉に含まれる葉脈を取り除くことが目的です。葉脈は臼引きの際に障害となるため、初期段階での除去が重要です。

・静電気による不良葉の除去

次に、静電気の力を利用して、品質の良くない葉を選別・除去します。目視では判別しにくい葉の状態も、静電気の反応を活用することで効率的に取り除くことができます。

・粗さによる選別と比重調整

工程が進むと、茶葉の粗い部分と細かい部分を選別します。細かい茶葉には葉脈が残りやすく、粗い茶葉と混在すると比重が変わり、うまく分離できなくなるためです。この段階での選別は、後工程の精度にも影響します。

・茎の除去とカメラ選別

さらに、茎を取り除いた茶葉を収穫していきますが、ここではカメラを搭載した選別機が活躍します。画像認識技術を用いて、悪い葉を自動で判別・除去することで、最終的に茎も葉脈も取り除かれた良品のみが残ります。

・最終選別と微調整

最後に、葉脈が残っている厚葉などをさらに選別し、別のケースに分けます。この工程では、重さや形状の微調整も行われ、臼引きに適した状態へと仕上げられます。

・なぜ葉脈除去が重要なのか

葉脈が残った厚葉が混在していると、臼の心棒部分に溜まりやすくなり、臼がうまく回らなくなる原因となります。製造工程での葉脈除去は、臼引きの効率と品質を守るために欠かせない工夫なのです。

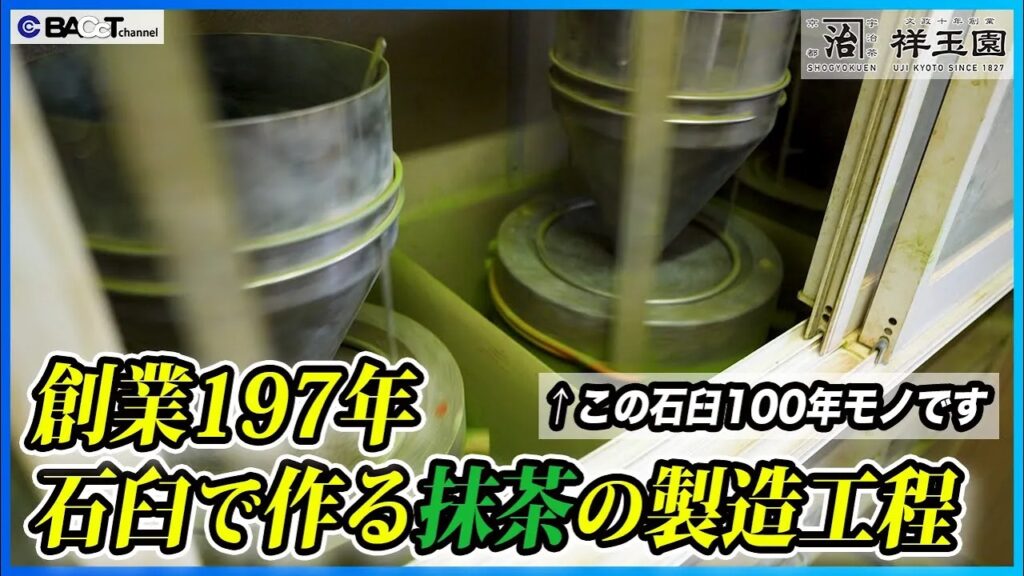

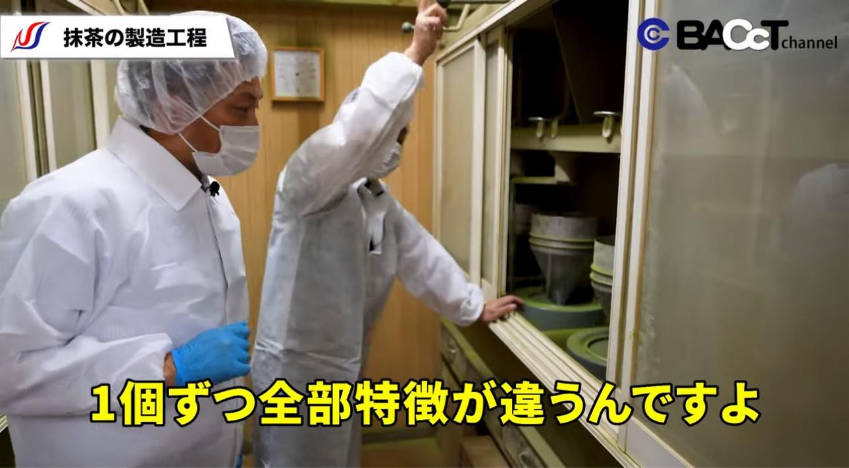

②抹茶の製造工程

抹茶の製造工程では、碾茶を石臼で挽いて粉末状に仕上げる作業が重要な最終工程となります。ここでは、現場で稼働する石臼の特徴と、それぞれに合わせた微調整の工夫について解説します。

石臼は“個性派ぞろい”の20台

製造現場には、石臼が全部で20台設置されています。それぞれの臼は、碾茶を挽いて下に抹茶の粉を落とす仕組みですが、実は一台一台に“個性”があります。

- よく挽ける臼

- 挽きが甘い臼

- 粗く挽いてしまう臼

- 非常に細かく挽ける臼

このように、臼ごとに挽き具合や仕上がりに差があるため、現場ではそれぞれの特徴を把握したうえで、微調整を行う必要があります。

臼ごとに“商品専用”で運用

基本的に、1台の石臼では1つの商品しか扱いません。これは、商品ごとに求められる粒度や風味が異なるためです。製品の良し悪しを見極めながら、最適な臼を選び、挽き加減を調整していくのです。

微調整が品質を左右する

石臼の運用は、単なる機械操作ではなく、職人の目と経験がものを言う工程です。臼の癖を理解し、碾茶の状態や商品仕様に合わせて調整することで、均一で高品質な抹茶が生まれます。

③石臼の調整について

抹茶づくりにおいて、石臼は効率の面では決して優れているとは言えません。1時間に挽ける量はわずか30gほど。それでも石臼が選ばれる理由は、他の機械にはない“風味を引き出す力”にあります。

摩擦熱が風味を高める

石臼を回すことで生まれる摩擦熱は、茶葉の香りを引き立てる効果があります。しかも、短時間で茶葉が通り抜けるため、風味が高まる一方で退色は起こりません。これは、抹茶の鮮やかな緑色と香りを両立させるための重要なポイントです。

石臼に勝るものはない

石臼は非常に細かく挽くことができ、粒度の均一性にも優れています。この精度は、他の粉砕機では再現できません。京都で生まれた抹茶文化は400年の歴史を持ち、石臼挽きはその伝統を支える技術でもあります。

微調整とメンテナンスの重要性

石臼は一台ごとに癖があり、挽き具合も異なります。そのため、茶葉の状態や挽き量を見ながら微調整が欠かせません。もし1時間あたりの挽き量が30gを下回るようであれば、香りが失われるリスクがあるため、心棒の交換などのメンテナンスを行います。

④抹茶の品質チェック

抹茶の品質は、実際に触れることである程度判断することができます。現場では、粉末の粒度や質感を手の感覚で見極める技術が活用されています。

絹のような触感が高品質の証

良質な抹茶は、触ったときに絹を撫でているような感覚があります。この感触は、粒度が10ミクロン前後であることを示しており、非常に細かく均一に挽かれている証拠です。

粗い粒は“のど越し”に現れる

一方で、粒度が粗い抹茶は、飲んだ際にのど元に残る感覚があります。これは、挽きが甘かったり、臼の調整が不十分だった場合に起こる現象であり、品質チェックの重要なポイントとなります。

⑤石臼の構造について

抹茶石臼はかなり重たい用具になります。石臼を引く、挽き手は1カ月に1回入れ替えます。というのも片減りしないようにするためです。また心棒に関しては、角度や心棒の削れ方によって、流れていく量が変わってしまいます。なので、心棒もやすりで削って出方を調整します。臼の目にお茶が入っていないと2時間くらいお茶が出てこなくなります。ですから、臼の面は掃除をしません。2時間も空で回ってしまうと臼は痛み、茶も悪くなってしまいます。臼は100年くらい使い続けることができます。

⑥心棒のメンテナンス

抹茶製造において、石臼の心棒は“命”とも言える重要な部品です。茶葉を均一に挽くためには、心棒の状態が安定していることが不可欠。そのため、定期的なメンテナンスが欠かせません。

やすりとサンダーで“さかむけ”を整える

心棒の表面に“さかむけ”のような引っかかりがあると、茶葉の流れが乱れ、挽きムラの原因になります。そのため、やすりやサンダーを使って丁寧に削り、表面を滑らかに整えます。特に下部に膨らみが生じている場合、それを取り除くことで茶葉がまっすぐ落ちるようになり、挽きの安定性が向上します。

臼の性能を引き出すための管理

心棒のメンテナンスに加えて、臼の細かさや挽く量の管理も重要です。これらを適切に行うことで、風味・色・粒度のバランスが取れた良質な抹茶が生まれます。逆に、挽き量が安定しない場合は、香りの損失や品質低下につながるため、心棒の状態を見極めて調整する必要があります。

臼の寿命と価格への影響

心棒のメンテナンスを怠ると、臼自体の摩耗が進み、寿命が短くなってしまいます。細かい作業を継続することで、臼を長持ちさせるだけでなく、製品の安定供給にもつながります。結果として、抹茶を適正な価格で提供できるという“現場の努力”が、消費者の満足にもつながっているのです。

⑦限られた量だからこそ、品質への“気づかい”を

石臼一台で挽ける抹茶は、わずか1kg。1日あたりでも20~30kg程度しか製造できません。大量生産には向かない工程ですが、それでも石臼挽きにこだわる理由は、風味・色・粒度といった“抹茶の本質”を守るためです。

抹茶を扱う以上、細部への気づかいを怠ることはできません。たとえば、茶葉に水分が残っていると粉が固まり、臼の中で詰まってしまうため、工場内には水分を含んだ原料を持ち込まないよう徹底されています。こうした一つひとつの配慮が、品質を支えているのです。

100年以上の歴史を持つ祥玉園の抹茶づくりには、伝統と技術だけでなく、日々の“気づかい”が詰まっています。製品を生み出す機械への目配り、素材への配慮、そして工程ごとの微調整——これらは、食品衛生管理に携わる皆様にとっても、大いに参考になる姿勢ではないでしょうか。

衛生管理とは、単なるルール遵守ではなく、「品質を守るために、どこまで気づかいを続けられるか」という現場の姿勢そのもの。祥玉園の取り組みは、そんな“気づかいの文化”を体現しているように感じます。

今回の動画はこちらです。

次の記事はこちらです。